Étymologiquement, le problème est ce qui est jeté devant nous, sous nos yeux, à nos pieds. Dès l'origine, la notion est ambivalente, car elle désigne à la fois l'obstacle, ce qui nous entrave et nous empêche d'avancer, et le rempart, ce qui nous protège des intempéries et des prédateurs. Le problème est ce qui s'interpose entre nous et le monde, ce qui à la fois nous protège et nous enferme et qui, par conséquent, peut s'avérer un bien ou un mal. L'ambiguïté, d'abord valable dans le monde physique, finit par s'étendre au champ de la pensée, en suivant deux directions distinctes :

1) Platon fait entrer le problème dans l'ordre de la difficulté, de ce qui résiste et nous incite à penser, à déployer des arguments, à réfléchir la situation autrement. Il relève ainsi de ce qui bouleverse nos certitudes à cause de sa dimension paradoxale (comme le font les héraclitéens, avec leur postulat d'un monde pris dans un flux perpétuel, qui nous empêchent sans cesse de nous reposer sur une signification établie). De ce point de vue, le problème est un moteur pour la pensée. Il désigne ce qui est là au départ et fait obstacle, mais que nous désirons franchir sans simplement l'enjamber ni le contourner. Il est ce à travers quoi nous voulons passer pour le comprendre.

2) Aristote envisage le problème comme l'objectif que poursuit le raisonnement. Il est l'autre nom que reçoit la conclusion du syllogisme : ce qu'il faut atteindre en agençant les prémisses de telle manière. Le problème est alors visé pour lui-même. Mais cette quête du problème ne doit pas se comprendre comme une passion pour la difficulté comme telle : elle renvoie à une aspiration sur le plan de la méthode. Le problème n'est plus ce qui fait penser par la difficulté qu'il pose, mais ce en vue de quoi la pensée met en jeu une méthode (de résolution).

Voilà donc l'enjeu et le paradoxe du problème : le problème est-il un objet intéressant en lui-même, dans la mesure où il nous permet de penser ? Ou bien au contraire doit-il être envisagé en termes de résultats, ce qu'une méthode efficace permet de circonscrire. C'est à ce dilemme que la Société Belge de Philosophie, en partenariat avec le service de Didactique de la philosophie de l'Université de Liège, a voulu consacrer la rencontre qui s'est tenue à Liège le 3 mai 2016.

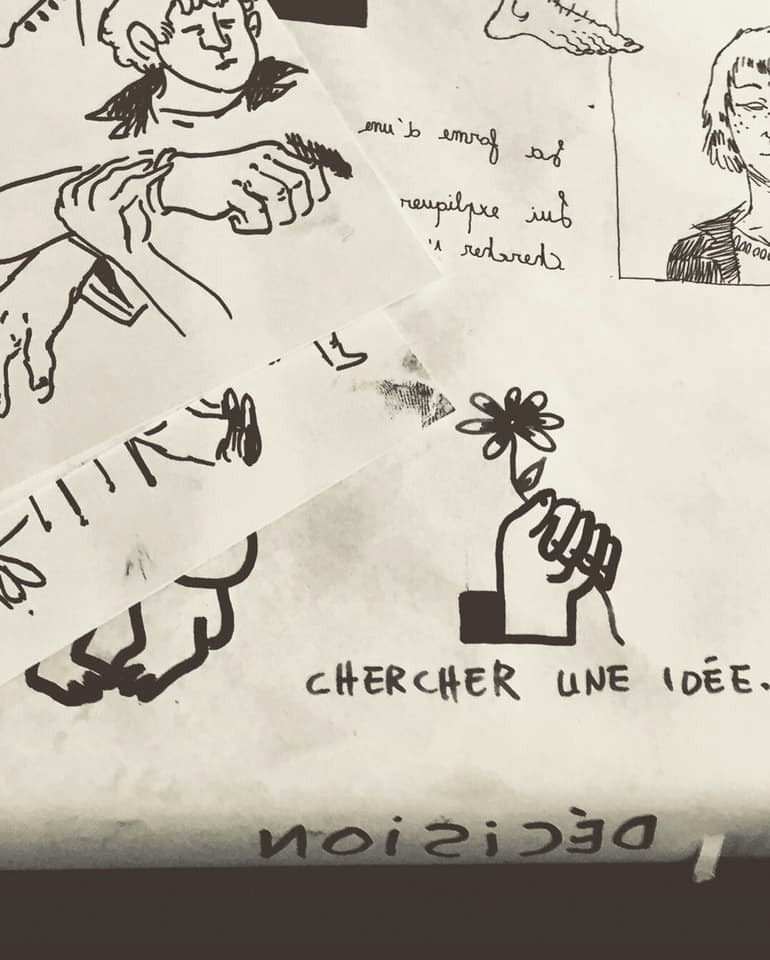

L'intention aurait pu être d'aborder la notion de problème sur un plan strictement théorique : l'étudier comme un objet dans toute sa splendeur et interroger les conditions pour identifier le "beau problème". Mais elle a plutôt adopté l'angle des Nouvelles pratiques philosophiques, ces méthodes qui conçoivent la philosophie dans son activité, (se) posent des questions, les travaillent, le plus souvent collectivement, les analysent et les examinent sous tous les angles, tout en se demandant en quoi elles font sens pour nous et comment elles nous affectent, avant de constater combien le processus mis en oeuvre pour la réponse nous a modifiés.

Ces pratiques philosophiques sont nouvelles, certes, au sens où l'idée, dans sa forme actuelle, remonte à une quarantaine d'années, mais elles ne le sont qu'à avoir remis à l'avant-plan une dimension fondamentale de la philosophie telle que les Grecs la concevaient, ceux-là même qui ont fait émerger la notion de problème. En ce sens, la philosophie ne sert pas qu'à nourrir la réflexion, à occuper l'esprit pendant un moment (de lecture, au calme) : la philosophie nous transforme, interroge nos certitudes, nous force à prendre une position pour mieux l'analyser. Et l'un des ressorts fondamentaux de la pratique philosophique est de ne pas se contenter de nous faire penser. Elle se demande aussi comment elle va faire penser les autres au moyen de problèmes. C'est donc au regard de cette autre façon de voir la philosophie, historiquement tout aussi légitime, que les trois articles qui suivent abordent la question du problème.

Tous se posent une seule et même question : comment favoriser et mettre en oeuvre un rapport au problème qui passe par une dimension collective ou intersubjective. Sébastien Charbonnier propose une grammaire du problème, au moyen de laquelle il distingue les quatre strates de sa genèse. Ces quatre étapes correspondent à quatre usages des déterminants, qui rendent compte de l'évolution d'un rapport au problème : le constat de sa présence (du), sa position (un), son appropriation (le), sa résolution (ce). Ce jeu syntaxique permet de penser autrement la relation au problème, dans l'idée que ce qu'on fuit en lui tournant le dos, c'est moins une question déjà déterminée que le projet même de s'interroger.

Gaëlle Jeanmart se demande ensuite, dans le cadre d'une approche qu'elle qualifie elle-même de formaliste et de pragmatique, comment faire éprouver un problème et parvenir à le partager. Sur la base d'une distinction entre deux types de problème les problèmes concrets, ceux qui émaillent notre quotidien, et les problèmes philosophiques, ceux que la tradition a déjà pensés , elle examine comment chacun peut faire l'objet d'un traitement philosophique collectif. Partant de leurs difficultés respectives, elle propose une série de pistes pour, d'une part, dépasser la platitude du problème immédiat et, d'autre part, faire éprouver l'intérêt d'un problème philosophique, en insistant dans les deux cas sur la nécessité de produire un rapport affectif au problème.

Au moyen d'une série d'exemples et de situations concrètes, Nathalie Frieden s'adonne enfin à une réflexion sur l'émergence du problème avant de fournir une liste de recettes destinées à favoriser un rapport constructif à celui-ci. Loin de se réduire à un livre de cuisine, son propos fournit des pistes pour favoriser une expression et une formalisation collective, dans le but de mener un travail en classe où chacun vit éprouve le problème de l'intérieur. Le lecteur y trouvera de nombreuses suggestions didactiques utiles à un travail de problématisation.

À la journée de mai avaient également pris part les étudiants en Didactique de la philosophie de l'Université de Liège, ainsi que leurs moniteurs pédagogiques, dans le cadre d'une table ronde organisée par Anne Herla et consacrée au livre de Sébastien Charbonnier, L'Érotisme des problèmes. Tous se sont livrés avec enthousiasme à cet exercice de questions et réponses, ce qui a largement contribué à faire de la rencontre un moment passionnant. À cette journée, Véronique Delille, de l'association Asphodèle, a aussi très aimablement contribué activement. Qu'elle en soit encore une fois remerciée.

Enfin, la Société belge de philosophie tient à souligner que l'organisation de cette rencontre a été rendue possible grâce au soutien de l'association PhiloCité et de l'Université de Liège.