Padlet : https://padlet.com/amlafont1379/5l4icya3mps7fj0b

« Philosopher sur un objet » est le titre de cet article » : ce fut également le titre de ma communication au colloque sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques à Liège (en novembre 2021). J’y ai animé aussi en pratique deux discussions pour illustrer le propos ci-dessous : une avec des adultes sur le thème « Le livre comme objet culturel » (voir en annexe II quelques pistes de recherche) ; l’autre avec des enfants de 11-12 ans sur le thème « Le smartphone n’a-t-il que des avantages ? ». On trouvera d’autres exemples (le miroir, le lit, le masque, la montre, la carte d’identité etc.) dans le padlet ci-dessus (colonne 4, article 5).

Introduction - Philosopher sur un objet : la problématique

Nous expérimentons régulièrement dans des discussions à visée philosophique des sujets portant sur des objets quotidiens (le mail, le smartphone, la montre, le lit, le miroir, l’autoroute, la carte d’identité, le livre, le masque…). La question didactique de l’animateur (en classe ou dans un atelier philo), c’est alors de savoir comment philosopher sur un objet.

Il est classique en philosophie de réfléchir sur des notions ou des questions. Nous parlons ici de notions abstraites (la liberté, le temps…), et non des mots par nature abstraits qui renvoient à une classe d’objets concrets (un vélo, par exemple). Le programme français de philosophie en classe terminale est un programme de notions abstraites, et la plupart des sujets au baccalauréat sont des questions contenant une ou deux notions, derrière laquelle on cherche un problème… Il y a donc une tradition académique de réflexion pour philosopher à partir de ces deux angles d’attaque classiques, en conceptualisant, problématisant et argumentant.

Il n’en va pas de même quand on réfléchit sur ou à partir d’un objet, par exemple le smartphone, un miroir, le lit. Si une notion suppose didactiquement tout un travail d’élaboration pour la conceptualiser, à partir de sa représentation initiale relativement floue ou en s’aidant de doctrines philosophiques – un concept délimité émergeant de ce trajet de configuration (G. Deleuze) -, on peut semble-t-il se mettre assez facilement d’accord quand il s’agit d’un objet, par exemple une voiture, pour savoir ce dont on parle. Une notion est un mot renvoyant à une idée générale et abstraite, relativement vague, dont la représentation varie avec chaque individu. Un objet est aussi représenté par un mot, mais il appartient dans sa matérialité de chose au monde perceptif, concret, réel…

Est-ce donc la même chose de philosopher sur une notion (ou une question) et sur un objet ? Quelles ressemblances et quelles différences ? Quel sens peuvent avoir conceptualiser ou problématiser lorsqu’il s’agit d’un objet ? En quoi consiste la réflexion quand l’objet concret devient « objet de réflexion » et se présente au regard de la pensée?

Notre expérience nous a montré que philosopher sur un objet permet :

-

de mettre l’objet en contexte notionnel. L’objet est au centre de la réflexion (par exemple, le masque), mais il est relié pour l’approcher conceptuellement à des notions (par exemple, la liberté, la sécurité, le divertissement…). D’où l’utilité didactique d’une carte conceptuelle dans laquelle il est placé au centre. Ce réseau notionnel qui l’enserre permet de le questionner (Le masque est-il par son obligation un bâillon étatique ?), et de le problématiser (Le masque est-il liberticide ou sécuritaire ?) ;

-

De mettre les notions en contexte « objectal ». Les notions (vérité, justice…) apparaissent comme des entités abstraites, assez floues, dans le monde des idées, coupées du réel. Leur mise en contexte par les objets leur donne un champ d’application, un milieu qui fait sens, utile pour ceux qui ne sont pas favorisés avec la philosophie. On part d’un objet concret, immédiatement perceptible, et c’est à partir de lui que va s’exercer la réflexion comme pouvoir d’intelligibilité du monde qui nous entoure…

Approche théorique de la réflexion philosophique sur ou à partir d’un objet

Qu’est-ce qu’un regard philosophique sur un objet ?

Ce n’est pas un regard technique : « Comment un miroir a-t-il été fabriqué ? ; ni un regard scientifique, par exemple en physique : « Comment s’explique optiquement le reflet dans un miroir ? » ; ni un regard éthologique : « Quelles sont les espèces qui se reconnaissent dans le miroir ? » ; ni un regard ethnologique : « Quelles sont les pratiques magiques dont le miroir est le support ? » ; ni un regard économique : « Combien coûte ce miroir, quel est son prix ? » ; ni un regard anthropologique ou historique : « Quand et comment apparait le miroir dans l’espèce humaine ? » ; ni un regard sociologique: « Quelle importance du miroir pour telle profession (coiffeuse), quelle classe sociale ? » ; ni un regard psychologique: « À quel stade de son développement l’enfant se reconnait-il dans un miroir ? », « Est-ce que je m’apprécie ou me déprécie lorsque je me regarde dans un miroir ? » ; ni un regard linguistique : « Quelle est l’étymologie du mot, son ou ses sens dans la langue, quand le mot apparait-il, comment se dit-il en telle ou telle langue ? » ; ni un regard juridique : « Qui doit rembourser un rétroviseur brisé dans un parking ? » (Droit civil), ou « Quelle peine encourt le voleur d’un miroir psyché célèbre dans un musée ? » (Droit pénal) etc. Ces approches peuvent nourrir une perspective philosophique, et je les considère comme des « disciplines contributoires » à la réflexion philosophique. Mais elles ne constituent pas sa spécificité. L’apport des sciences humaines et sociales peut être autant d’approches de l’objet, qui étayent une enquête, mais peuvent aussi dériver.

Alors un regard philosophique sur l’objet, c’est quoi ? On peut penser à l’interpellation de l’objet par les différents champs de la philosophie: quel est le rapport du miroir à la métaphysique (« Le miroir reflète-t-il l’essence de mon être ? ») ; au savoir, à l’épistémologie (« Le miroir permet-il une connaissance réelle ou illusoire de soi ? ») ; à la morale et à l’éthique(« En nous enfermant dans un face à face avec nous-même, le miroir produit-il la forclusion de l’altérité ? ») ; à la politique (« Quel pourrait être aujourd’hui le Miroir des Princes - traité d’éthique gouvernementale – à usage des dirigeants démocratiques ? ») ; à l’esthétique (« Quelle place tient le miroir dans l’embellissement de mon apparence ? ») …

On peut aussi tenter d’articuler l’objet avec des notions philosophiques: par exemple le miroir avec la perception (« Que/qui voyons-nous vraiment dans le miroir ? »), le regard (« Dans le miroir, qui regarde qui ? »), le désir (« Pourquoi investissons-nous le miroir ? »), l’autre (« Y a-t-il de la place pour l’autre quand je me regarde ? »), la liberté (« Le miroir est-il libération ou assujettissement ? »), la vérité, l’illusion (« Dans le miroir, est-ce que je me vois comme je suis ? »), la beauté (« Le miroir peut-il me rendre plus beau ?), le bien (« En quoi se regarder dans une glace peut-il être une expérience éthique? »), le temps (« Que nous dit l’éphémère de notre reflet dans le miroir ? »), l’identité (« Qui suis-je dans le miroir ? »), l’étrangeté etc.

Il faudrait peut-être aussi distinguer de quel objet on parle : s’agit-il d’un objet « technique » (un outil), artisanal ou industriel (produit en série) ? D’un objet « esthétique » (un tableau), unique et singulier ? D’un objet « sacré » (une ostie consacrée : ici l’objet change de nature, avec la transsubstantiation) ? Est-il ou non fabriqué par l’homme ? L’approche philosophique pourra être différente selon les cas…

L’expérience nous a montré que quand on tente de réfléchir dans un groupe sur un objet, la réflexion s’oriente principalement vers le rapport de l’homme à cet objet, c’est-à-dire sur la question suivante : en quoi ce rapport affecte notre expérience humaine dans ses différentes dimensions ?

Le rapport d’usage

Ce qui vient d’abord pour un objet fabriqué, ce sont les problèmes posés par son usage. Dans la structure de notre rapport au monde, l’objet se présente à nous, surtout quand il est fabriqué, dans et par son utilité, son « ustensilité » comme dit Heidegger. Pourquoi et de quel point de vue cette ustensilité fait sens ? Son utilisation peut poser des problèmes pratiques : difficulté d’utilisation ou mauvaise utilisation qui le dégrade, souvent par ignorance de son fonctionnement ; sous-utilisation par méconnaissance de certaines fonctionnalités (ah ! les notices papier ou internet, les consignes de montage…), manque de prudence dans son utilisation (ex : outil dangereux). Simondon (1976), montre bien que sa valeur heuristique se détermine par l’usage correct qui en est fait par les usagers, la connaissance de l’outil permettant d’en utiliser les potentialités. L’aliénation des êtres humains à l’objet technique tient pour une bonne part à une méconnaissance du mode d’existence des objets techniques et de leur fonctionnement interne.

En quoi ces questions pratiques concernent-elles le champ philosophique ? On peut se demander pourquoi cette fonction utilitaire de l’objet surgit spontanément dans la réflexion : que signifie pour l’homme cette notion d’ustensilité ? Comment s’articule-t-elle avec la notion de besoin, à la question de la transformation de la nature ? Que nous dit-elle du rapport de l’homme à la technique, du rapport épistémique à l’objet (type d’intelligence théorique ou/et pratique sollicitée), du rapport social au savoir pratique: pensons aux stéréotypes sur les sexes (« Ce sont les hommes qui bricolent »), aux distinctions sociales (le « manuel » moins considéré que « l’intellectuel »), ou à la « fracture numérique » intergénérationnelle…

Se pose aussi le caractère éthique ou non de son usage (son « bon » ou « mauvais usage »), par rapport à des valeurs classiques (le bien et le mal du point de vue moral, le juste du point de vue politique), ou plus modernes (le confort, l’efficacité, la rentabilité).

Son ustensilité se heurte de plus à l’usure, à l’entropie, à la catégorie de l’ « usagé » : pourquoi, s’agissant d’une chose inanimée, utilise-t-on la métaphore de la vie pour désigner cette usure ? Sa « durée de vie », sa « seconde voire sa troisième vie », son obsolescence (programmée ?), son recyclage ? Que signifie pour l’objet avoir une « seconde vie » ? Quelle dimension écologique ?

Cette question de l’usage de l’objet est d’autant plus prégnante quand il s’agit d’objets fabriqués par l’homme. En effet, correspondant dans leur fabrication à une intentionnalité, ils visent à une fonctionnalité. D’où l’attention portée à leur utilité, leur intérêt pratique, leur nécessité vitale ou sociale, et dans une reprise réflexive, le sens qu’ils prennent dans la vie quotidienne et plus fondamentalement la condition humaine.

On peut ainsi trouver qu’ils sont symptomatiques (ou analyseurs pour reprendre un concept de l’analyse institutionnelle) d’une société capitaliste ou de consommation, ou de sociétés démocratiques, ou - quand on prend du champ historique - de la modernité (ou même de la postmodernité).

Le rapport d’échange

Afin de poursuivre le recours à la distinction marxiste du rapport d’usage et du rapport d’échange, l’objet possède aussi une valeur d’échange, son prix, variable en fonction de l’offre et de la demande, de son caractère plus ou moins précieux, sa rareté, son coût (matériaux et force de travail) etc. Cette dimension économique de l’objet renvoie au fait qu’il répond à un besoin socialement déterminé, sur un marché concurrentiel, « boosté » par la publicité. La réflexion peut ici porter, par rapport à son prix, sur son besoin, sa « consommation », les critères de son renouvellement, sa solvabilité …

D’autres types de rapport à l’objet

Mais dans notre relation à un objet, il n’y a pas que le rapport d’usage (ustensilité) ou d’échange (prix).

-

Il y a sa dimension sociale, en termes de niveau et genre de vie, son effet symbolique de « distinction » sociale (cf. Bourdieu, 1979) …

-

Sa dimension genrée, selon que l’on est un homme ou une femme (ex. : approche genrée du miroir).

-

Sa dimension esthétique, qui peut « enchanter le monde » ou l’enlaidir, indépendante de ou au cœur même de sa fonctionnalité (cf. esthétique industrielle).

-

Son caractère existentiel : augmenter ou diminuer la joie d’exister (Spinoza), la liberté, la capabilité, la capacité d’agir (empowerment), la surface de son ego, le bien commun, le lien social etc.

L’objet peut ainsi se déployer dans des registres variés, par exemple :

-

affectif (lié à une personne, un événement) : je peux être attaché à un objet parce qu’une personne me l’a donné (l’objet cadeau), ou que j’en ai hérité : dans ce cas c’est cet objet-là, unique, et non sa généricité qui est concernée ;

-

symbolique : il peut faire fonction de métaphore pour une notion abstraite (la balance pour la justice, la faux pour la mort, le miroir pour le narcissisme, la colombe pour la paix etc.) : c’est alors un objet de pensée, convoqué pour sa connotation et non sa dénotation, comme genre d’objet à valeur symbolique.

Il peut être aussi sacré (amulette), son visage visible renvoyant à l’invisible, à une transcendance, un « double » comme dirait Clément Rosset.

- imaginaire: c’est le cas de l’objet rêvé ou fantasmé, investi par les pulsions (sexuelle, d’achat, esthétique par la sublimation, épistémophile…). L’objet peut ainsi être ambivalent (bien envie d’un smartphone à cause de ses potentialités, bien peur qu’il me « bouffe » mon temps ; le miroir comme moment de vérité ou générateur d’illusion…).

Car les objets sont des signes (Barthes, 2015), ils ont et sont, au-delà de leur concrétude, un nom, et plus qu’un nom du dictionnaire, ils constituent en eux-mêmes un véritable langage : un langage qui parle par exemple de niveau et de genre de vie ; ils circulent par le troc, l’échange monétaire, le don/contre-don (Mauss, 1924).

De plus, les objets sont rarement « transparents », donnés dans la littéralité de leur nom et de leur description factuelle ou fonctionnelle. Par exemple, tel tableau, et plus généralement une œuvre d’art, dévoilent d’emblée par sa forme, ses couleurs un « quasi monde » qui par sa polysémie, ouvre à la diversité (et parfois, comme dit Paul Ricœur, au conflit des interprétations). L’objet ici s’interprète, il demande, dit F. Galichet (2019), explicitation, clarification, recoupements, hiérarchisation etc. Il ne se donne pas « à livre ouvert », mais à sens latent, caché, il ne prend sens que dans et par un regard situé, personnel et circonstanciel, « concurrencé » par des regards différents (« Le droit du lecteur » ou du spectateur, dirait U. Eco).

Le rapport métaphysique à l’objet

Cette réflexion sur le rapport à l’objet dans ses dimensions d’usage ou d’échange, réelle ou imaginaire et symbolique, est un peu différente lorsqu’on prend un objet non fabriqué par l’humain, sans intentionnalité (le soleil me réchauffe, mais n’est pas fait pour me réchauffer, contrairement au radiateur). Certes on pourra toujours dire d’une pierre qu’on peut en avoir un usage : esthétique par sa belle forme, sa matière rare (pour sertir une bague), son support pour peindre ou graver ; ménager (silex pour faire du feu, pierre polie pour un hachoir) ou guerrier (pour un javelot). Ou que la pierre peut avoir une valeur d’échange économique (ex : l’or ou des pierres précieuses). On retombe ici d’une part sur l’homo faber, fabricateur d’outils, d’autre part sur l’homo economicus, déterminé par ses besoins et son intérêt.

Mais la pierre reste objet hors de son utilisation humaine. La réflexion peut alors acquérir une dimension métaphysique, ontologique: « Qu’est-ce que « être pierre, l’être-pierre, cet être-objet-sans-sujet? ». La science affirme que la pierre existait sûrement avant l’homme. Berkeley pensait lui que « être, c’est être perçu » ; il ajoutait que la pierre était une idée de Dieu dans l’esprit des hommes. Qu’est-ce donc alors une pierre sans cette perception, sans le regard humain qui la voit, la touche, révèle ses qualités, la nomme, s’en émeut ou reste indifférent etc. Kant disait qu’on ne pouvait la connaître qu’à travers les catégories de notre esprit humain (en tant que phénomène), mais non en tant que « chose en soi » (noumène). Encore que si la question était posée dans une culture animiste, qui pourrait lui prêter un esprit et des pouvoirs, elle n’aurait pas ce sens matérialiste que nous donnons dans notre civilisation au règne minéral… Pensons à l’expérience de la nausée de Sartre, où Roquentin se trouve devant une racine d’arbre informe, qui a perdu jusqu’à son nom, et le met dans un malaise existentiel face à l’étrangeté inquiétante de cette rencontre… On pourrait faire ici, avec Husserl ou Merleau-Ponty, la phénoménologie de l’apparition d’une pierre dans une conscience humaine… Et d’une manière plus générale, s’interroger sur le mode d’existence des objets, et de tel objet pour l’humain et tel humain, sur leur statut de « chose », car il y a un pluralisme existentiel des différents modes d’existence (Souriau, 2009).

Le rapport de perception à l’objet

On peut aussi philosopher sur l’objet par l’analyse de sa perception, registre qui se situe au niveau des théories de la connaissance. Au premier abord, on ne connait un objet que par les sensations qu’il nous procure, par notre perception. Philosopher sur un objet, ce peut être réfléchir sur sa perception, et donc sur la perception comme moyen de connaissance de l’objet (ex. : on ne peut voir simultanément les six faces d’un cube). C’est l’approche des philosophes empiristes (ex : Hume, 1999), sensualiste (ex : Condillac et sa statue), ou celle de la phénoménologie (ex : la Phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty). Cette conception n’est pas partagée par Descartes, qui critique la connaissance du réel par les sens, qui nous trompent, en lui opposant la connaissance par l’entendement, plus fiable selon lui (Cf. l’analyse du morceau de cire, qui fait s’évanouir les qualités secondes de l’objet approché du feu).

La place du langage par rapport à l’objet

Sur ce même registre épistémologique de la connaissance, on peut philosopher sur l’objet à partir du langage. Un objet a généralement un nom (une pierre, un livre, un corps…). Le nom désigne l’objet. Qu’est-ce que cela ajoute à un objet qu’il ait un nom, et pourquoi nomme-t-on les objets ? Cela pourrait nous permet de le connaître davantage et de le reconnaître, en le rattachant par son abstraction à d’autres objets semblables (définissant la classe de tous les coquelicots), et en l’incluant dans d’autres classes d’objets (tout coquelicot est une fleur, donc a ses caractéristiques). On touche ici au rapport entre le réel, le langage et la pensée, l’intérêt pour la pensée d’utiliser le langage pour connaître le réel. Le mot permet aussi de reconnaître un objet, et même de le néantiser, de le faire exister en son absence, comme son idée ou son image. Ainsi, il y a plus plus dans le mot que la chose, car le mot ne fait pas que désigner ou dénoter : il connote, individuellement et collectivement. Mais le mot n’est pas la chose, de par son caractère arbitraire et conventionnel suivant la langue à laquelle il appartient, il est moins que la chose, il n’a pas, dans sa légèreté, son poids de réel. Et même « le mot est le meurtre de la chose » (Lacan), puisqu’il n’en est qu’un représentant.

De plus, le mot désignant l’objet peut se prendre au sens propre ou au sens figuré (« Les yeux sont le miroir de l’âme », « Le roman est un miroir que l’on promène sur un chemin » Stendhal), ce qui enrichit sa signification, ouvre sur des analogies, des comparaisons à analyser…

Comment animer une discussion à visée philosophique sur un objet ?

D’un point de vue pédagogique et didactique, le choix de l’objet pour la réflexion est important. Il est important de choisir des objets qui ont un enjeu important pour les participants à la discussion : par exemple, l’enjeu sociétal du masque en période de covid. Les plus pertinents en philosophie avec les enfants et les adolescents me semblent ceux qui sont motivants pour eux, comme le jouet (neutre comme le lego ou sexué comme une poussette ou une Barbie), le ballon, un cadeau, une console/un jeu vidéo, une BD, une cabane, un sandwich macdo, un selfie, une photo, un baladeur, une paire de chaussures nike, un tea-shirt imprimé, une mobylette, un tatouage, un smartphone, un ordinateur, un couteau, une cigarette, un joint ; ou repoussoirs (?) : le cartable, un manuel scolaire, un devoir… Un bon tremplin est alors de partir de leur vécu personnel à cet objet, pour enraciner affectivement la discussion.

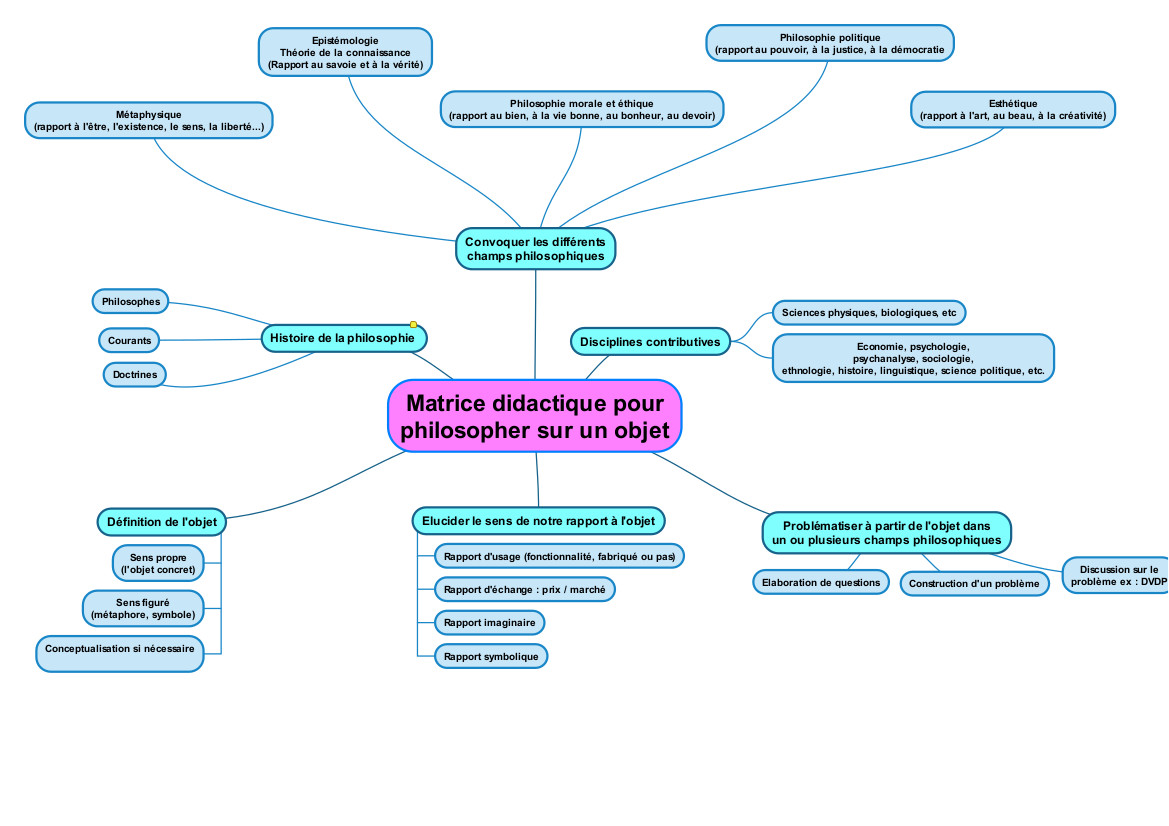

On l’a vu ci-dessus, il y a une palette des rapports à l’objet à explorer pour un regard philosophique. On pourrait ainsi mettre au point une matrice d’exploration philosophique, esquissée plus haut : rapports multiples à l’objet (d’usage, d’échange, affectif, imaginaire, symbolique, métaphorique…), champs philosophiques convoqués (métaphysique, épistémologie, théorie de la connaissance, philosophie morale, philosophie politique, esthétique…), notions corrélées (voir la matrice proposée à la fin de l’article).

Un choix se pose alors dans l’animation d’une discussion à visée philosophique sur un objet : fonctionnera-t-on sur le mode de l’enquête ? À partir de notre matrice d’exploration, on testera alors les pistes qui paraîtront prometteuses au groupe au cours de la dynamique de ses échanges. Ce balayage en extension est généralement riche. Mais il peut aussi amener une certaine dispersion, où l’on approfondit peu certains points pourtant intéressants pour la réflexion.

Ou préfèrera-t-on poser une question sur ou à partir d’un l’objet ? Cela permet de focaliser la réflexion, d’éviter la dispersion par le simple balayage des champs philosophiques, et d’approfondir une question posée. Entre le mode exploratoire et le mode problématisant, on peut d’ailleurs opter pour un temps exploratoire, suivi d’un temps où les participants proposent une question pour amorcer le débat proprement dit …

Exemples :

-

La montre : la montre est-t-elle le symbole de la modernité ? Peut-on se passer de montre ? Qu’est-ce qu’une vie sans montre ? La montre induit-elle (conforte-t-elle) une pratique gestionnaire du temps ?

-

Le lit : en quoi nous interroge-t-il sur la dialectique d’Eros et de Thanatos ?

-

La cuisine est-elle la voie royale d’exaltation de nos sens ?

-

Un mail : en quoi peut consister un usage éthique du mail ?

-

Le smartphone : est-il ou non plutôt un piège qu’un progrès ? En quoi le smartphone modifie-t-il notre rapport au monde ?

Dans ce cas de focalisation, un processus de problématisation (voir ci-dessous) apparait comme souhaitable.

Problématiser à partir d’un objet

Problématiser implique a minima de formuler une (ou des) questions à partir d’un objet. On peut demander au groupe d’élaborer des questions sur l’objet. Puis d’examiner celles qui ont une dimension philosophique ou peuvent être traitées comme telles, c’est-à-dire par un regard philosophique. Une seconde phase est de chercher/construire dans/sous/à partir de la question élaborée un problème à résoudre, difficile à résoudre. Ce problème se construit : par l’indétermination de la réponse, qui demande réflexion, et plonge dans une perplexité due à la complexité ; par l’émergence d’une tension voire d’une contradiction entre des aspects de la question, des réponses possibles contradictoires mais rationnellement légitimes. On cherche ici ce qui fait nœud, difficulté.

Exemples de questions. De la question au problème…

-

Quelle est la place de l’autre dans le miroir ? Problème : qui me regarde, moi ou l’autre en moi ? Comment répondre, car on peut se tromper ? Exemple : Narcisse croit voir dans l’eau un autre, mais ce n’est que lui, ce qui le piège dans l’imaginaire. Le problème consiste dans l’indétermination de la réponse : l’un ou l’autre ? L’un et l’autre ? Mais alors pourquoi et comment ?

-

Le miroir est-il un révélateur de notre narcissisme ? Dans le miroir, mon moi prend littéralement tout l’espace, et met le monde hors champ. Me condamne-t-il au narcissisme, ou m’ouvre-t-il au changement de mon apparence (par exemple par le maquillage) ?

-

Le miroir est-il un piège ? Nous enferme-t-il dans la caverne (de Platon) ? Problème : je me vois dans le miroir, celui-ci me donne de la connaissance sur moi-même, une connaissance objective, par exemple sur la façon dont j’apparais aux autres. Mais qui est ce moi qui est vu ? Une image de moi, non moi. Suis-je donc dans une illusion de connaissance ? De plus je ne me vois que de l’extérieur. Mais suis-je seulement ce que j’apparais ? Double problème : le miroir nous amène-t-il à la connaissance de soi ou à l’illusion sur soi, par le statut ambigu de l’image ? Sommes-nous notre apparence ? En partie, pas du tout ? Ce qui nous renvoie à notre identité.

-

En quoi le miroir nous interroge-t-il sur notre identité ? Problème : le miroir est à la fois précis sur mon apparaître et opaque sur mon être. Comment penser cette articulation, cette contradiction ?

On le voit : tout objet se prête à une ou des problématisations …

Conclusion

On peut s’interroger sur le statut de l’objet dans la réflexion philosophique. On philosophe classiquement plus sur des notions ou des questions que sur des objets. L’objet est en soi assez anecdotique, dans sa concrétude prosaïque, son absence d’abstraction, son « bêtement être-là ». Il faut l’élever comme Platon jusqu’à l’idée (ex. : « l’idée de lit ») pour qu’il devienne philosophiquement intéressant. Il est pourtant premier dans les théories de la connaissance empiristes ou sensualistes, parce que toute appréhension du monde commence pour ces philosophies par les sensations et les perceptions. On en parle donc dans le cours sur la perception, où il fournit la matière de la réflexion. Mais il est le plus souvent réduit au statut d’exemple pour une illustration (le soleil qui « tourne » autour de la terre, la tour carrée vue ronde de loin, le bâton brisé, les chapeaux et les manteaux chez Descartes convoqués pour illustrer les erreurs de sens), ou comme point de départ d’une analyse (le cube pour une réflexion sur la perception).

Notre pratique nous a amenés, en prenant des objets comme support de réflexion, à explorer d’autres façons de philosopher. Sommes-nous ainsi proches de certains courants de la pop philosophie ?

-

Barthes Roland (2015). L’empire des signes, Le Seuil.

-

Bourdieu Pierre, (1979). La Distinction, critique sociale du jugement, Les éditions de Minuit.

-

Condillac (2015). Le traité des sensations, FB Editions.

-

Droit Roger-Pol (2005). Dernières Nouvelles des choses, Odile Jacob.

-

Galichet (2019). Philosopher à toute âge – Approche interprétative du philosopher, Vrin.

-

Hume David (1999). Traité de la nature humaine, Poche.

-

Mauss Marcel (1924). Essai sur le don, PUF.

-

Merleau-Ponty Maurice (2005). La phénoménologie de la perception, Gallimard.

-

Sartre Jean-Paul (1938). La nausée, Gallimard.

-

Simondon Gilbert (1976). Du mode d’existence des objets techniques, Aubier.

-

Souriau Etienne (2009). Les différents modes d’existence, Puf.

ANNEXE I

Nous proposons ci-dessous une matrice didactique pour accompagner celui qui veut animer une discussion sur un objet.

ANNEXE II – Quelques pistes pour une approche philosophique du livre

Qu’est-ce qu’un livre ? De quoi parle-t-on ? Définition de l’objet

Au sens moderne (ne parlons pas du papyrus ou du parchemin), c’est en tant qu’objet physique un document écrit formant une unité, un assemblage de feuilles imprimées et réunies en un volume, broché ou relié, reproduit en un certain nombre d’exemplaires, destiné à être lu. Il a pour fonction d’être un support de l’écriture, avec, malgré sa fragilité, son avantage de durée par rapport à l’oral, permettant la diffusion et la conservation de textes variés. La numérisation des livres leur a donné une forme d’existence virtuelle, où le contenu s’échappe de l’objet…

Kant définit le livre, non comme une unité matérielle, mais comme une unité intellectuelle qui a reçu une forme stable et fonde le statut de l’homme comme auteur.

Le rapport épistémologique du livre au savoir

Le livre est un outil essentiel de diffusion du savoir. Pensons aux livres rendant compte de recherches, de colloques, de vulgarisation scientifique, pensons pour les jeunes aux manuels scolaires. L’encyclopédie (Cf. Diderot) est la réalisation du projet de cumuler en un seul livre tous les savoirs attestés disponibles (encyclopédie universelle), ou ceux d’un domaine déterminé.

Le rapport épistémologique du livre aux savoir-faire

La bibliologie, qui est la science du livre, a pour objet l’histoire du livre et ses procédés de fabrication, de diffusion et de conservation. Cette histoire est une suite d’innovations techniques qui ont permis d’améliorer la qualité d’accès à l’information, la portabilité, et le coût de production.

Le livre est un objet fabriqué par l’homme. Il a une histoire, qui met en jeu des techniques : celle du support (papyrus, parchemin, papier), de l’impression (invention de l’imprimerie), de la reliure etc. Il est un condensé de savoirs-faire techniques en tant qu’objet.

Le rapport religieux au livre

Le livre représente en contexte chrétien l’image même de la connaissance d’origine divine. Le livre rayonne. Il est par lui-même connaissance. Il est aussi associé aux figures de la vanité : la chandelle qui s’éteint et qui fume, le sablier, la tête de mort. La statuaire médiévale nous offre de très nombreux exemples de gisants tenant un livre entre les mains qui l’emportent dans un au-delà de la mort.

Un livre sacré est un ensemble de textes qui forment une unité, en relation avec le divin. Un canon est un ensemble de textes dont le contenu a été arrêté à une époque donnée et qui ne peut plus être modifié.

« Religions du Livre » est une expression courante pour désigner les religions abrahamiques, inspirées par le monothéisme de l’Ancien Testament, soit le judaïsme, le christianisme et l’islam. Cette expression souligne la particularité de ces religions de se former autour d’un livre. Mais le judaïsme se considère plutôt comme la « religion de l’interprétation du Livre » ; le christianisme se dit plutôt religion du verbe que du livre (ou de l’écriture), car le livre est conditionné par son époque d’écriture ; le Coran est par contre la parole de Dieu.

Le rapport aux livres sacrés est à la fois personnel (directement chez les protestants) et porté par une communauté. La compréhension du texte peut être littérale (fondamentalisme) ou herméneutique (interprétation par son exégèse).

« L’ouverture d’un livre peut être vécu de manière consciente comme une intrusion dans un corps vivant, dans la peau duquel circule une matière vivante qui y est enfermée. Le codex est pour ces raisons de corporalité du support et d’appropriation individuelle et d’adhésion du contenu à ce support, un objet propre à véhiculer le secret, plus qu’un ordinateur qui n’est qu’un lieu de monstration où les textes et les images ne font que passer. On peut même se demander si parfois, ouvrir un livre n’est pas un geste impudique. L’impudeur du livre ouvert est explicite dans l’iconographie chrétienne du Livre de vie ou Livre de conscience. Le livre de vie, où nos actes bons et mauvais sont comptabilisés pour en permettre le bilan au jour de notre mort, existe dans plusieurs religions, de la Grèce au Bouddhisme. Cette métaphore du livre assimilé à la vie humaine, qui a, comme elle, nécessairement un début et une fin, que seul l’auteur connaît, a donné lieu à des représentations pittoresques sur les manuscrits et les portails médiévaux. Au tympan de Conques, on voit un ange au jour du Jugement dernier, ouvrir devant Dieu le registre où sont inscrites les vies humaines. Au XVe siècle, lorsque le livre commence à se répandre et à devenir un objet laïc, à l’époque précisément où se développe l’usage des ‘livres de compte’, le ‘Livre de vie’ devient portatif et individuel : chaque individu porte son propre livre et doit l’ouvrir devant Dieu pour entendre son verdict. Moment crucial de la pensée occidentale où s’exprime la responsabilité individuelle dans un objet personnalisé. Mais quelle cruauté dans ce moment où les personnes, entièrement nues, doivent se découvrir encore en ouvrant le livre, se montrer plus nus que nus, dévoilant non seulement leur corps mais leur conscience. Jean-Jacques Rousseau, ouvre ses Confessions par ce même thème : Que la trompette du Jugement dernier sonne quand elle voudra, je viendrai ce livre à la main me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement : Voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, ce que je fus » (M. Melotu).

Le rapport éthique au livre

On voit poindre le rapport à l’éthique dans l’étymologie médiévale. « Le livre, c’est deux choses : liber, d’un côté, un objet qui est lié au végétal. Liber, l’aubier, la partie centrale de l’arbre, c’est ce qui est le plus pur dans l’ordre de la création, plus pur que l’animal et plus pur surtout que le minéral qui est de l’ordre du mort. Donc, le livre, c’est surtout la pureté. Et deuxièmement, liber c’est l’adjectif qui désigne ce qui est libre, de deux façons. D’abord, libre du péché. On retrouve la pureté évoquée à propos du végétal mais aussi et c’est la première des ambiguïtés qu’on retrouve toujours dans la symbolique et l’imaginaire du livre, libre au sens de libertin, Donc, selon la tradition médiévale, le livre c’est ce qu’il y a de plus pur et de plus ambigu, la liberté dans ces deux sens (F. Dupuigrenet Desroussilles) ».

Le rapport politique au livre

Nombre de livres diffusent des informations, des idées, qui influencent les visions du monde et les comportements des gens (cf. l’influence religieuse de la Bible ou politique du Petit livre Rouge de Mao). Ces idées peuvent convenir au pouvoir ou déplaire, sentir le souffre, être jugées dangereuses. D’où l’existence dans les théocraties ou les dictatures d’une censure de leur édition et de leur diffusion : ex. les saisies du pouvoir autoritaire, l’obligation du nihil obstat imprimatur (« Rien n’empêche qu’il soit publié ») du droit canon de l’Eglise, et la documentation dans l’histoire d’autodafés où symboliquement on les brûle en public. Pensons au Roman de la rose d’U. Eco : la lecture interdite de la Comédie d’Aristote entraîne la mort de ses lecteurs…

Le statut juridique du livre

Le livre est une chose. Il a un statut juridique de propriété : il se vend, s’achète, s’hérite, se donne, s’emprunte, se vole. Il y a aussi la propriété (intellectuelle) de ce qu’il contient (droit d’auteur d’un texte, d’une photo, d’une illustration etc.). Mais à qui appartient un livre dans une bibliothèque de jardin public (il a été donné, mais quiconque peut le prendre !) ?

Le rapport esthétique du livre à l’art et la beauté

Le livre est un objet, qui peut être beau matériellement par la qualité de son matériau, sa présentation (couverture illustrée), son contenu (les images, illustrations, enluminures, voir les « livres d’art »). Il peut être beau aussi par son contenu littéraire (Poésie, roman, théâtre etc.).

Notre rapport d’échange au livre

Le livre a un prix sur un marché. Les prix sont fixes depuis 1981, et s’établissent en moyenne de 22€ pour une sortie en avant-première à 6,50€ pour un livre de poche, le livre d’occasion a un prix moyen de 4€. Ce prix dépend de plusieurs facteurs : coût de revient (papier, édition, main d’œuvre, transport etc.), neuf ou d’occasion, ancienneté de l’édition, rareté (exemplaire numéroté), beauté (enluminures), édition de luxe etc. Il intéresse des collectionneurs.

Un livre ne peut être acheté que s’il est connu. La question de l’information est donc primordiale. D’où l’importance des prix, notamment littéraires, pour leur donner une notoriété incitant à l’achat (Ex. : Prix Goncourt, 319 000 ventes moyennes par livre primé. Prix Renaudot (194 000). Prix Goncourt des lycéens (131 000). Prix Femina (121 000). Prix du roman Fnac (96 000). Grand prix du roman de l’Académie française (56 000), Prix Médicis, Interallié, Décembre etc.). Livres les plus lus en 2020 : la Bible (5 millions), le Coran (3 M), le Petit livre rouge de Mao (1,5).

Notre rapport d’usage au livre

Le livre est écrit, imprimé et diffusé pour être lu. L’usage est sa lecture. Un livre qui n’est pas lu est comme mort. C’est le lecteur qui le rend vivant, lui permet de vivre (« Vivement que l’auteur soit mort pourque le texte vive ! » U. Eco). Le livre peut avoir plusieurs usages : s’instruire, apprendre (C’est un des moyens de transmission du savoir. Ex. le manuel scolaire) ; se divertir, s’évader (Cf. le polar) ; se recueillir (livre de prière) etc.

Il y a une multiplicité de pratiques sociales de la lecture, étudiées par la sociologie de la lecture : quel est le statut qu’elle occupe dans notre société contemporaine, et ses évolutions (décline-t-elle avec le numérique ?) ? Qui sont les lecteurs ? Quelles différences dans leurs pratiques selon leurs appartenances sociales ? Quels sont les effets de l’âge, du genre (La lecture, pratique féminine ?) et du milieu social sur le rapport à la lecture et la manière dont elle est pratiquée (Effets de distinction) ?

Notre rapport symbolique au livre

Le livre est le symbole de la culture. Mais il est symbolique dans sa forme même. Extrait d’une conférence de M. Mélot (http://ihl.enssib.fr/le-livre-comme-forme-symbolique) : « On peut dire que le livre est né du pli. Prenez une feuille et pliez-la en deux : vous obtiendrez ce qu’on appelle un livre. Il tient debout. Il s’ouvre et se ferme. La feuille est devenue volume. La pensée pliée n’est pas la pensée déroulée. Elle n’occupe ni le même espace ni le même temps. Le pli opère ce prodige de transformer une forme simple en une forme complexe sans rien y ajouter… Du pli naît alors une forme de pensée qui est celle de la dialectique, qui s’articule au rythme des pages que l’on feuillette, qui s’opposent et se dépassent. On appelle lecture ce qui oriente cet espace. Il prend alors un sens. Et quand le livre est fini, l’affaire est pliée » (Melot).

« La couverture aussi joue un rôle essentiel dans la signification implicite du livre, en circonscrivant le contenu du livre dans un espace fini… Grâce à la couverture, le livre est donc complet, achevé. Tout doit être dit entre la première et la dernière page. Grâce à la couverture, le livre est à lui-même sa propre boîte, enfermant son contenu comme un secret ».

« Le codex induit dans notre pensée et dans notre comportement un rapport particulier à la vérité, au temps et au corps. Il est l’objet d’une vérité unique, complète et autosuffisante pourvue d’un titre et d’une autorité. Il suppose un temps linéaire et mesurable, une origine et une fin, et par conséquent une conception unilinéaire de la causalité. Tout y est inscrit dans une même chronologie, ce qui a conduit à surinvestir la notion d’Histoire comme mesure universelle et comme explication du monde ».

« Le livre, contrairement à l’ordinateur, est un objet organique. Il ne faut pas sous-estimer cette particularité dans le rapport physique que l’on peut avoir au livre, rapport intime et vite corporel voire passionnel. Fait de peau et de papier, animal et végétal, le livre non seulement apparaît comme un prolongement du corps ou de la parole, un objet en quelque sorte transitionnel… Il est un objet combustible, putrescible et même comestible. Dévorer un livre n’est pas seulement une métaphore, les histoires et les mythes abondent dans lesquels le livre est physiquement absorbé par son lecteur, à commencer par le célèbre passage de l’Apocalypse de saint Jean. La manducation du livre s’assimile à la rumination du texte sacré murmuré ou psalmodié. Le vocabulaire du livre révèle d’ailleurs sa parenté avec le corps humain. Les relieurs parlent de la tête, du dos, du corps, de la coiffe et des nerfs d’un livre ».

Notre rapport imaginaire au livre

D’un côté, on a ce monde de l’imaginaire qu’est un livre, qui peut faire rêver ou dans lequel on peut se réfugier jusqu’à l’addiction, et de l’autre, le monde réel, celui dans lequel on vit. Il y a un imaginaire collectif du livre, variable selon les époques.

Qu’il soit littérature, source de savoir scientifique ou religieux, le livre féconde l’imagination et l’imagination invente de nouveaux livres. Ce mouvement de va-et-vient est le processus central de l’évolution culturelle. Le livre littéraire peut être la source d’une forte dépendance pour l’imagination. Don Quichotte, grand lecteur de romans de chevalerie, vit les exploits imaginaires de ses héros et en oublie le monde. Inversement, Flaubert dit écrire « pour ne pas vivre ». L’imagination est au cœur du processus littéraire, et en retour la littérature hante notre imaginaire, notre inconscient ; plus profondément, le livre hante aussi l’imaginaire collectif.

En France, Michel Foucault, dans l’Histoire de la folie, ou le Gérard Genette des Figures sont des repères pour mesurer l’impact de la culture (et donc de la lecture) sur nos pratiques sociales, et à quel point l’imaginaire du livre peut saturer notre perception du réel…