Rédigé à la suite d’un atelier pratique autour du même sujet, cet article entend explorer les vices et les vertus d’un recours à l’Histoire et aux histoires en philosophie, particulièrement lorsqu’on destine celle-ci au public enfant. Pour alimenter la réflexion collective lors du Colloque, un temps d’échange autour d’une sélection de livres de « philosophie-jeunesse » a d’abord été prévu. Cette discussion a ensuite été prolongée par un bref exposé issu de mes recherches doctorales, mobilisant principalement Jean-Jacques Rousseau, Paul Ricoeur et Søren Kierkegaard. L’article qui suit retrace le déroulement de cet atelier, réalisé le 19 novembre 2021 au Théâtre de Liège.

Depuis plus de deux ans maintenant, je suis assistante et doctorante au Département de Philosophie de l’Université de Liège au sein duquel je mène des recherches en didactique de la philosophie et en philosophie de l’éducation. Amoureuse des histoires que l’on raconte - encore plus de celles qu’on se raconte - et captivée par toutes celles qui sont devenues si fameuses qu’elles font désormais partie de l’Histoire, je n’ai pu m’empêcher de me plonger pleinement dans cette polysémie du mot « Histoire », très riche sur le plan philosophique. Raconter mais aussi transmettre un savoir établi ; faire narration mais aussi faire transmission d’un héritage ou d’une culture… ce sont des gestes qui me fascinent et éveillent en moi bien des questions liées à l’enseignement de la philosophie et à l’éducation en général. Quelle place accorder aux histoires et à l’Histoire dans l’enseignement de la philosophie ? Qu’est-ce que cela peut indiquer de notre conception de la philosophie et de ses apprenants ? Face à un sujet aussi vaste, j’ai dû cibler mes fouilles et concentrer mes efforts : c’est ainsi que l’enfant s’est installé au cœur de mes recherches. Pourquoi lui ? Car il est celui auquel on pense le plus spontanément lorsqu’on entend raconter des histoires. Mais aussi parce qu’il est celui qui a encore « tout à apprendre » de l’Histoire. Forts d’un succès aussi certain qu’inédit, les ouvrages de philosophie-jeunesse[1] apparaissent aujourd’hui comme une (res)source incontournable pour soutenir l’apprentissage et la pratique de la philosophie avec les plus jeunes.

Retour sur l’atelier pratique

La 20ème édition du Colloque RNPP étant consacrée à la culture[2], j’ai jugé pertinent de proposer aux participants de mon atelier une activité centrée sur ce nouvel objet culturel qu’est le livre de philosophie-jeunesse.

Consignes

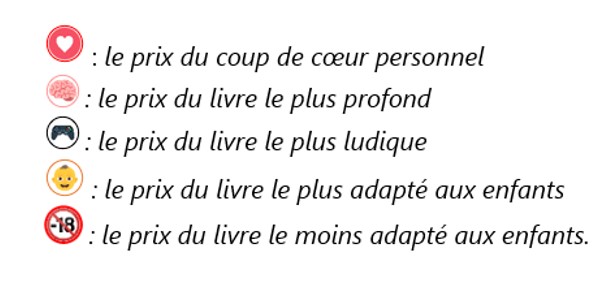

Les participants disposent d’une trentaine de minutes pour parcourir une sélection d’ouvrages de philosophie-jeunesse[3] ; au terme de ce parcours, chacun a l’opportunité d’octroyer cinq prix : le prix du coup de cœur personnel, le prix du livre le plus profond, le prix du livre le plus ludique, le prix du livre le plus adapté aux enfants, le prix du livre le moins adapté aux enfants.

Chaque prix est ainsi symbolisé par un petit logo en papier adhésif que le participant est invité à coller au tableau, sous l’ouvrage (ou groupe d’ouvrages) de son choix. Une fois que chacun a décerné – et donc exposé – ses différents prix, le tableau final devient l’objet d’une interprétation collective.

Interprétation collective des résultats

Dès les premières minutes d’activité, une gêne générale s’éveille quant aux logos et appellations arbitrairement associées aux prix. Pourquoi de tels critères de sélection plutôt que d’autres ? Et pourquoi les illustrer de la sorte ? Le livre le plus profond sera-t-il forcément le plus cérébral, par exemple ? Et de quel point de vue sommes-nous censés juger les ouvrages ? Mon choix variera selon que je me place du point de vue du parent, de l’enseignant, de l’enfant… Qu’il est difficile d’octroyer cinq prix dans un tel flou artistique ! En vérité, vivre cette expérience désagréable fait partie de l’exercice – en tant qu’animatrice, je n’ai donc pas tenté de désamorcer le malaise ambiant. Bon gré mal gré, le tableau s’est doucement couvert de logos.

Le premier apport de cet exercice réside selon moi dans l’expérimentation du malaise, très vite ressenti au sein du groupe présent. Il révèle en effet que nous avons tous – et l’animateur avant tout ! – des préconceptions sur ce que peut ou devrait être la philosophie avec la jeunesse. Plus encore, nous avons tous une certaine idée de ce que sont, d’une part, la philosophie et, d’autre part, la jeunesse. Ces préconceptions se manifestent partout (dans le choix des ouvrages soumis au groupe, dans celui des prix et des logos, dans le choix même de l’exercice) mais… sont-elles à éradiquer pour autant ? Comme le disent fréquemment de nombreux et illustres animateurs-philo : les préjugés sont courants, omniprésents et même tout à fait naturels, le tout est de savoir qu’ils sont là[4] ! Celui qui ne voit pas ses propres préjugés devient très rapidement un interlocuteur borné et irascible, bien peu ouvert au débat philosophique. Révéler les préjugés, c’est donc participer à un geste philosophique susceptible de déboucher, d’une part, sur une meilleure connaissance de soi-même et d’autrui et, d’autre part, sur un climat de parole ouvert, libre et conscient de ses fondements comme de ses divergences. Un préjugé révélé peut effectivement devenir l’objet d’un choix raisonné et véritable : il cesse d’être un fantôme du discours.

Le second apport de cet exercice consiste à révéler la multiplicité de nos impressions, de nos ressentis et de nos espoirs face aux livres de philosophie-jeunesse. Certaines tendances se dessinent, d’autres sont plus difficiles à lire dans le tableau final. Vingt minutes ne suffisent évidemment pas à clore le débat. D’où vient le succès (« coup de cœur ») de la collection Philonimo ? Pourquoi les Petits Philosophes et les Petits Platons ont-ils obtenu si peu de « cœurs » ? Certains s’étonnent que les Petits Philosophes puissent sembler si ludiques, d’autres que l’Oiseau-philosophie puisse éveiller des sentiments si variés. Les motivations derrière certains coups de cœur sont exprimées et révèlent la « casquette » depuis laquelle ces choix ont été réalisés : « en tant qu’enfant, je pense que j’aurais adoré lire cet ouvrage », « c’est l’ouvrage que j’aurais choisi pour mon petit-fils », « c’est celui qui m’a semblé le plus propice à délier l’imagination ». L’interdiction aux moins de 18 ans délie elle aussi les langues : cesse-t-on jamais d’être enfant ? Est-ce à dire que l’adulte n’a pas le droit de profiter des objets les plus ludiques ou les moins cérébraux ? Par contraste, l’enfant est-il forcément réduit à l’usage d’objets jolis, ludiques, simples ou dénués d’abstraction ? Est-ce profond parce qu’on cite des dates, des grands noms ou de grands courants philosophiques ? L’est-ce quand c’est confus ? L’imagination relève-t-elle de la profondeur cérébrale ou du jeu ? Quels sont les facteurs qui traduisent un travail ou une transmission philosophiques ? Les témoignages des étudiants, professeurs, instituteurs, formateurs, animateurs, parents, grands-parents et « grands enfants » présents se multiplient et apportent au tableau toute sa complexité – difficile de rendre justice à ces échanges dans un si bref article.

Curieuse d’apporter une part de « grain académique » à moudre, j’ai choisi de suspendre la discussion après une vingtaine de minutes dans l’espoir de pouvoir la relancer ensuite, après un bref exposé de mes recherches sur l’Histoire et l’histoire de la philosophie.

Exposé de mes recherches

L’idée de cette activité a surgi depuis le cœur même de mes recherches doctorales. Je me suis en effet demandé ce que cela pouvait bien signifier pour moi d’être un(e) bon(ne) prof de philo, de trouver le « bon » livre de philosophie-jeunesse pour telle ou telle circonstance, tel ou tel public. Progressivement, j’ai tenté de clarifier mes convictions pédagogiques en les inscrivant dans une sorte d’argumentation – certes personnelle, mais auparavant absente. Mes présupposés pédagogiques sont progressivement devenus des choix. C’est peut-être aussi cela, travailler en didactique de la philosophie : interroger ses pratiques, qu’elles ne soient ni le fruit du hasard ni l’objet d’une certitude inébranlable – devenir un « praticien réflexif », diraient certains. C’est en pensant à tous ces facteurs que j’ai enfin ressenti l’importance pédagogique des deux thématiques qui nous occupent en filigrane depuis le début de cet article : l’Histoire et les histoires ; l’historique et le narratif.

L’Histoire avec un grand H m’a toujours semblé importante en philosophie car toute personne formée en la matière se sent redevable à l’égard d’un certain nombre de philosophes du passé ou de professeurs, d’aucuns diront même « des maîtres à penser ». Aujourd’hui encore, à l’Université de Liège, le programme de Bachelier est essentiellement constitué de cours d’Histoire de la philosophie. Aux yeux de certains, on ne commencerait à philosopher en première personne qu’à partir du Master en philosophie – c’est-à-dire, en Belgique, à partir des deux dernières années d’études universitaires. L’Histoire de la philosophie serait ainsi le préambule indispensable du travail philosophique. C’est là une conception fréquente : on considère qu’il y a d’abord des bases théoriques à acquérir – je vous épargne le débat à la fois vertigineux et classique en philosophie qui consiste à se demander si l’Histoire de la philosophie est elle-même philosophique[5]. Une chose est sûre, je me sentirais personnellement mal à l’aise à l’idée de faire table rase des auteurs passés après plus de sept ans d’études. Et pourtant, de nombreux philosophes choisissaient eux-mêmes cette technique plus ou moins explicite de la tabula rasa : Aristote et les Médiévistes en font une thèse à part entière, Descartes commence par douter de tout dans les Méditations métaphysiques, Rousseau va même plus loin encore en souhaitant « écarter les faits » dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Bref, même les grands philosophes de l’Histoire ne se privent pas forcément d’écarter l’Histoire pour reprendre une question à nouveaux frais… C’est d’ailleurs une dynamique très en vogue aujourd’hui.

Nous sommes en effet dans une période où l’oralisation et la « praticisation » de la philosophie ont le vent en poupe : or, il semblerait que cela se fasse souvent au détriment de l’Histoire de la philosophie. En témoigne la quantité d’ouvrages de philosophie-jeunesse et de manuels qui s’abstiennent de toute référence explicite aux philosophes[6]. Je ne dirais pas que l’Histoire de la philosophie est niée dans son ensemble, mais nous sommes à l’ère du « penser par soi-même » et, concrètement, cela signifie souvent « penser au présent », c’est-à-dire seul dans sa bulle ou, au mieux, avec ses semblables, avec son époque, avec sa contemporanéité mais… plus vraiment avec le passé et encore moins avec ces étranges bonshommes que sont les philosophes classiques. Vous pensez sans doute, « elle exagère, quand même » : oui, mais à dessein. Car vous savez sans doute comme moi que certaines collections, certains auteurs (et certains professeurs/animateurs philo d’ailleurs) s’évertuent à nous présenter ces grands noms et grands concepts de la philosophie classique. Pourquoi ? C’est précisément cela qui m’intéresse dans mes recherches : pourquoi mais aussi comment aborder et apprendre l’Histoire de la philosophie avec les plus jeunes ? Car c’est bien avec eux que le défi semble le plus intense. Mais on retombe encore sur le même problème : à quoi ça servirait de toute façon ? N’est-ce pas là une pure obsession d’académique ?

C’est ici que je souhaite mobiliser, et même croiser, deux auteurs au cœur de mes recherches : Jean-Jacques Rousseau et Paul Ricoeur. Le premier dit, dans l’Émile, que l’Histoire (avec un grand H) est le moyen parfait d’accompagner progressivement le jeune enfant dans la vie sociale. Qu’il vive d’abord dans le cocon familial, avec lui-même et sans croiser trop vite la foule de ses semblables, trop prompte à le pervertir. D’abord, non les histoires qui feraient tourner sot cette dangereuse faculté en éveil qu’est celle de l’imagination, mais l’Histoire : il faudrait en effet donner à l’enfant un modèle historique de l’homme, dit Rousseau, mais un modèle d’humble facture grâce auquel il pourrait faire un premier pas dans la découverte de son identité.

La physionomie ne se montre pas dans les grands traits, ni le caractère dans les grandes actions ; c’est dans les bagatelles que le naturel se découvre[7].

L’objectif étant de lui permettre de découvrir le naturel en lui, c’est-à-dire de se connaître au travers d’un autre, Rousseau veille à bien choisir ce qu’il raconte à l’enfant en puisant dans l’Histoire :

J’aimerais mieux la lecture des vies particulières pour commencer l’étude du cœur humain ; car alors l’homme a beau se dérober, l’historien le poursuit partout ; il ne lui laisse aucun moment de relâche, aucun recoin pour éviter l’œil perçant du spectateur ; et c’est quand l’un croit mieux se cacher, que l’autre le fait mieux connaître. “Ceux, dit Montaigne, qui écrivent les vies, d’autant qu’ils s’amusent plus aux conseils qu’aux événements, plus à ce qui part du dedans qu’à ce qui arrive au dehors, ceux-là me sont plus propres : voilà pourquoi, en toutes sortes, c’est mon homme que Plutarque”[8].

L’Histoire est donc utilisée, dans un premier temps, pour soutenir la connaissance de soi et des autres chez l’enfant. Immanquablement, ceci m’a rappelé la philosophie de Paul Ricoeur pour qui il est nécessaire de passer par autrui pour revenir à soi : il appelle cela « des médiations imparfaites ». Car vous aurez beau creuser en vous, vous ne trouverez rien de vous sans passer par une forme d’altérité, dit Ricoeur. Des médiations sont nécessaires, mais elles peuvent prendre bien des formes : elles peuvent relever de la légende, du langage, des mythes, des romans mais aussi et peut-être surtout de l’Histoire. On rejoint ici Rousseau, qui en fait la première médiation de l’enfance qui cherche à se connaître. Le tout est de passer par autrui pour forger son soi de manière éthique. Le problème avec l’Histoire avec un grand H, nous dit Ricoeur, c’est qu’on oublie trop souvent, en la racontant qu’elle avait un futur et des acteurs communs, comme vous et moi, non des héros auxquels on ne s’identifierait qu’au « regret de n’être pas César »[9] ou auxquels on ne pourrait pas même s’identifier tant ils nous sont étrangers. Pour éviter ces dérives qui rendent l’Histoire sèche et impénétrable, Ricoeur insiste : « Le passé avait un futur ».

Les hommes du passé ont été comme nous des sujets d’initiative, de rétrospection et de prospection. Les conséquences épistémologiques de cette considération sont considérables. Savoir que les hommes du passé ont formulé des expectations, des prévisions, des désirs, des craintes et des projets, c’est fracturer le déterminisme historique en réintroduisant rétrospectivement de la contingence dans l’histoire[10].

Oublier que le passé avait un futur, c’est figer le passé, en faire un fardeau, sans issue ni espoir pour les générations ultérieures. C’est peut-être là la cause du manque d’attractivité de l’Histoire auprès des nombreux jeunes aujourd’hui – un désintérêt que l’on associe d’ailleurs trop souvent à une volonté d’auto-fondation, sans respect ni intérêt pour le passé (c’est sur cette corde sensible que jouent les critiques sociologiques des Enfants du vide, de la Société liquide, etc.[11]). Ce qu’il faudrait donc faire, peut-être, pour parler de l’Histoire en en faisant une occasion de mieux se connaître et d’ouvrir les possibles d’un futur meilleur, comme le souhaitent respectivement Rousseau et Ricoeur : c’est réveiller les intentions, les émotions, les sentiments et les dilemmes des hommes du passé, qu’ils soient vaincus ou vainqueurs, philosophes ou gouverneurs, célébrités ou anonymes.

C’est ici que tout se rejoint : en révélant les histoires particulières derrière l’Histoire, ne pourrions-nous pas en effet nouer les deux bouts ? Si l’on reste sur le plan de l’Histoire de la philosophie, voici ce qu’on peut en déduire : faire une « bonne Histoire de la philosophie », ce n’est pas seulement dire « Locke prétend qu’il n’y a pas de connaissance innée ». Ce n’est pas dire « Descartes a inventé le cogito et voici ce que cela signifie ». C’est retracer les histoires derrière ce qui a fait Histoire. C’est montrer que la philosophie est une création de concepts, comme dit Deleuze, mais c’est aussi et surtout une création de concepts en réponse à des inquiétudes, des espoirs et des projets réels, historiquement situés et subjectivement vécus : les philosophes, les héros, les oubliés, les gentils et les méchants de l’Histoire vivaient et se racontaient tous leurs propres histoires pour démêler leur présent. Ce n’est qu’en révélant les histoires derrière l’Histoire, semble dire Ricoeur, que nous parviendrons à lutter contre ce que l’on pourrait nommer en termes freudiens « l’inquiétante étrangeté »[12] du passé.

Un nouveau philosophe a apporté de l’eau à mon moulin : il s’agit du danois Søren Kierkegaard. Il ne s’est pas vraiment intéressé à l’Histoire avec un grand H. Mais s’il y a bien un philosophe qui nous a raconté des histoires, et même des bobards, c’est lui ! Il a écrit sous une multitude de pseudonymes, il n’a eu de cesse de cacher son propre point de vue, et d’inventer des tas de fictions. Sa plume, tantôt littéraire tantôt systématique, traduit deux de ces ambitions majeures : la première est l’ambition d’aider son lecteur à réfléchir en première personne en se réappropriant les réflexions (c’est ce qu’il nomme la réduplication) ; la seconde est de balader ce lecteur dans un jeu de communication indirecte, censé soutenir – précisément – la réflexion en première personne. C’est pour cela qu’il nous raconte des histoires. Je m’explique : Kierkegaard privilégie la voie de l’indirect, celle des « médiations » dirait Ricoeur, car pour lui, la voie du détour est paradoxalement celle qui permet d’éviter les embuches tout en allant droit au but. Les embuches : ce sont les discours directs qui lassent, aliènent, indiffèrent ou endoctrinent. Ce sont aussi, en ce qui nous concernent, ces façons de transmettre l’Histoire en la pétrifiant, en oubliant qu’elle n’était pas figée à l’origine, et qu’elle est elle-même le fruit d’une mise-en-intrigue ultérieure faite par l’historien – c’est du moins ainsi que l’historien Paul Veyne définit sa discipline : l’Histoire n’est rien d’autre qu’une mise-en-intrigue d’un type particulier[13]. Nous n’avons donc pas à nous priver de raconter des histoires, dit Kierkegaard. Au contraire, c’est ainsi que nous soutiendrons au mieux l’apprentissage en première personne.

Kierkegaard, en souhaitant éviter la transmission frontale et inerte, n’y va pas de main morte. Il est celui qui vous dit d’abord : « J’ai trouvé ces papiers dans le tiroir d’un meuble que j’avais acheté par hasard ou dans un coffre miraculeusement remonté à la surface d’un lac – [pour] dire ensuite [et après des centaines de pages] : j’ai tout inventé, les expériences que je t’ai livrées sont fictives, lis-les sur un autre mode que celui de l’illusion et alors tu auras compris ce que je voulais dire, parce que je te parlais en vérité d’autre chose »[14]. Kierkegaard est donc l’auteur de fictions. Et Rousseau, bien qu’il s’en méfie, nous en a raconté aussi, des histoires : la Nouvelle Héloïse est un roman, l’Émile lui-même est une fiction éducative, sans parler de ses pièces de théâtre et de ses contes. Bien souvent, les détours et les médiations qu’emploient les philosophes sont narratives – faut-il encore citer la célèbre allégorie de la caverne de Platon ? Raconter des histoires, c’est vieux comme le monde ! Je me permets de citer ici Roland Barthes qui est on ne peut plus clair sur ce sujet : « Le récit commence avec l’Histoire même de l’humanité ; il n’y a pas, il n’y a jamais eu nulle part aucun peuple sans récit ; toutes les classes, tous les groupes humains ont leurs récits et bien souvent ces récits sont goûtés en commun par des hommes de culture différente, voire opposée ; le récit se moque de la bonne et de la mauvaise littérature : international, transhistorique, transculturel, le récit est là, comme la vie… »[15].

Si on résume ce que peuvent nous apporter Rousseau, Ricoeur et Kierkegaard sur le « bon usage » de l’Histoire et des histoires sur le plan philosophique, nous pourrions dire ceci : Rousseau fait de l’Histoire l’occasion d’apprendre à mieux se connaître ; Ricoeur nous invite à aborder cette Histoire en révélant les histoires contingentes et personnelles qui la traversent ; Kierkegaard nous incite à ne pas dévoiler nos cartes trop vite car c’est en procédant de manière indirecte que l’apprenant pourra réellement apprendre. Pour soutenir l’enfant dans la formation d’une identité individuelle et collective qui se décline à tous les temps, l’enseignant ou le parent doit donc apprendre à combiner savamment l’Histoire et les histoires pour engendrer ce que Kierkegaard appelle « une communication de pouvoir » et pas seulement une communication de savoir. C’est en effet « contre l’impersonnalité des savants, des professeurs » et des enseignements que lutte Kierkegaard. C’est pour cette raison même qu’il nous mène en bateau, en parlant sans cesse en « je » – quitte à les multiplier en écrivant sous des dizaines de pseudonymes. Comme l’écrit Pierre Riffart au sujet de la méthode de Kierkegaard, c’est parce qu’il lutte contre l’impersonnalité qu’il « [multiplie], par contrecoup, ses “je”, au lieu d’imposer frontalement son “moi” »[16] – un moi qui s’imposerait comme un maître, comme une autorité sapant tout le travail critique qu’il attend de ses lecteurs.

Si on suit les conseils pédagogiques de Kierkegaard et qu’on les applique à l’objet de l’Histoire qu’étudient Rousseau et Ricoeur, on aboutit à l’hypothèse suivante : en révélant les histoires derrière l’Histoire, en tentant de reconstituer la parole en « je » des acteurs de cette Histoire, contingente et vivante, ne stimulerait-on pas à la fois l’intérêt des plus jeunes et leur esprit critique ? Pour le dire autrement : en procédant de manière « indirecte », comme le prône Kierkegaard, ne rendrait-on pas à l’Histoire sa vie, sa profondeur et son attrait pour les plus jeunes apprenants ? Et mieux encore, ne renforcerait-on pas la réduplication en faisant de l’Histoire l’occasion d’une communication de pouvoir et non de savoir[17]. Deux mots pourraient suffire à expliquer ce basculement auquel Rousseau, Ricoeur et Kierkegaard nous invitent : transmettre devient apprendre.

Transmettre est en effet l’apanage d’un maître qui décide de faire don d’un savoir à ses apprenants. Un savoir X est transmis d’un savant A vers un apprenant B. À l’image d’un transfert de marchandises, la meilleure transmission sera la plus rapide et la moins mouvementée – la marchandise devant arriver à bon port sans la moindre égratignure et dans les plus brefs délais. Nous sommes donc, dans le cadre de la transmission, à l’opposé même de la médiation : « nulle dissimulation, nulle exception, mais la permanence d’une parole qui est en même temps pétrification »[18]. Dans cet exposé, vous l’aurez compris, je fais de la narration – c’est-à-dire des histoires – le moyen d’éviter la pétrification de l’Histoire. Éviter sa pétrification m’importe, non pour des raisons de pure érudition, mais parce que – comme Rousseau et Ricoeur – je pense que l’apprentissage de l’Histoire (qu’elle soit philosophique ou non) permet à chacun d’apprendre à mieux se connaître et à vivre plus consciemment et plus éthiquement dans le monde qui est le nôtre.

Par ce bref exposé de mes recherches, j’ai tenté de révéler les préconceptions qui sont les miennes en matière de philosophie, de jeunesse, d’éducation et d’histoire au double sens du mot. Je profite des quelques lignes qui me restent pour vous partager mon parti pris personnel à l’égard des livres de philosophie-jeunesse évoqués dans la première partie de cet article : si l’on conçoit la philosophie comme un vecteur pour la compréhension de soi et du monde, passé, présent et futur ; si l’on conçoit la jeunesse comme étant capable d’apprendre par elle-même sans nier son Histoire et ses apports pour l’avenir ; si l’on conçoit enfin l’éducation comme un art inventif et non rébarbatif qui tend aussi bien (voire plus) vers la communication de pouvoir que celle de savoir ; alors les meilleurs livres de philosophie-jeunesse sont peut-être ceux qui abordent l’Histoire par le biais des histoires. Ce sont certainement, pour moi, la collection des Petits Platons, ou celle de Philonimo, dans lesquelles l’Histoire de la philosophie est abordée de biais, subtilement, et par la narration, mais abordée malgré tout : car si les histoires sont formatrices, je reste persuadée que l’Histoire l’est aussi. J’espère que l’exploration du dédale à l’origine de mes préconceptions pédagogiques vous inspirera pour sonder le vôtre, vous les étudiants, parents, professeurs, instituteurs, tuteurs, auteurs, animateurs et lecteurs de Diotime qui m’ont fait l’honneur de participer hier ou de me lire aujourd’hui[19].

-

F. Bédarida, « Une invitation à penser l’Histoire : Paul Ricoeur » in Revue historique, n° 619, 2001/3, pp. 731-739. En ligne : www.cairn.info/revue-historique-2001-3-page-731.htm (consulté le 14.04.19).

-

P. J. Brunet, « La communication indirecte chez Kierkegaard : une dialectique contemporaine » in Laval théologique et philosophique, vol. 54, n°1, février 1998, pp. 127-142.

-

J. Caron, « Dialectique de la communication chez Kierkegaard » in Philosophiques, n°2, vol. 3, octobre 1976, pp. 167-181.

-

A. Clair, Pseudonymie et paradoxe. La pensée dialectique de Kierkegaard, Paris, Vrin, 1976.

-

A. Clair. « Détruire l’illusion. Note sur un thème kierkegaardien », in Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 70, n°5, 1972.

-

N. Delbrassine, « Éduquer par la ruse avec Rousseau et Kierkegaard », article disponible en OpenAccess http://hdl.handle.net/2268/266604, mars 2021.

-

V. Delecroix, « Quelques traits d’une herméneutique kierkegaardienne » in Revue des sciences philosophiques et théologiques, t. 86, 2002/2, pp. 243-257.

-

V. Delecroix, Singulière philosophie. Essai sur Kierkegaard, Paris, Éditions du Félin, 2006.

-

F. Dosse, « Transmettre le passé » in Le Télémaque, n°51, 2017, pp. 79-88. En ligne : www.cairn.info/revue-le-telemaque-2017-1-page-79.htm (consulté le 29.05.20)

-

P. Ricœur, « Le passé avait un futur », in E. Morin (dir.), Relier les connaissances, Paris, Seuil, 1999, pp. 297-304.

-

P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.

-

P. Ricoeur, Temps et récit, Tome I-III, Paris, Seuil, 1983-1985.

-

P. Riffart, Les méthodes des grands philosophes, Nice, Les éditions Ovadia, coll. « Chemin de pensée », 2013.

-

J.-J. Rousseau, Émile, Paris, GF, 2009.

-

H.-B. Vergote et S. Kierkegaard, « Dialectique de la communication. Texte de Kierkegaard » in Revue de Métaphysique et de Moralité, n°1, 76e année, janvier-mars 1971.

Ouvrages de philosophie-jeunesse manipulés durant l’atelier

-

Coffret jaune (Socrate, Épictète, Leibniz, Einstein, Arendt), Éditions Les Petits Platons, 2015.

-

Tome 1 à 4 des Philonimo, Reims, Éditions 3œil, 2020-2021.

-

Tome 1 et 2 des Petits philosophes, Toulouse, éditions Bayard/Milan, coll. « Mini BD Kids », 2021.

-

M. Chaillan, Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d’heureux, Paris, Édition des Équateurs,

-

M. Chaillan, Harry Potter à l’école de la philosophie, Paris, Ellipses, 2015.

-

M. Chaillan, La Playlist des philosophes, Paris, Le Passeur, 2015.

-

G. Deleuze et J. Duhême, L’oiseau-philosophie, Paris, Gallimard-Jeunesse, 2015.

-

R.-P. Droit, 101 expériences de philosophie quotidienne, Paris, Odile-Jacob, 2001.

-

R.-P. Droit, Petites expériences de philosophie entre amis, Paris, Plon, coll. « Poche »,

Soutenue en novembre 2019 à Paris 10, la thèse de doctorat en Science de l’éducation de Madame Laurence Breton (« La pratique philosophique à l’école élémentaire avec des textes philosophiques : une absence à interroger, une présence à penser ») constitue une ressource riche et actuelle pour découvrir et interroger ce support relativement neuf qu’est l’ouvrage de philosophie-jeunesse. Laurence Breton s’intéresse notamment aux recours (ou non-recours) à l’Histoire de la philosophie dans ce type d’ouvrages. ↩︎

Ou plus précisément à « la place de la culture dans les nouvelles pratiques philosophiques. Cultiver la pratique, pratiquer la culture ». ↩︎

Les ouvrages étaient classés en 6 catégories : 1) Le livre L’Oiseau-philosophie de G. Deleuze ; 2) Une sélection d’ouvrages de la collection Philonimo ; 3) Une sélection d’ouvrages de la collection des Petits Platons ; 4) Une sélection d’ouvrages de Marianne Chaillan destinés à la jeunesse ; 5) La collection des Petits Philosophes ; 6) Une sélection d’ouvrages pratiques de Roger-Pol Droit. En fin d’article, les références complètes de ces différents livres. ↩︎

C’est notamment pour cette raison que les praticiens de la méthode lipmanienne (CRP) consacrent tant de temps et de soin à l’analyse de la question et de ses présupposés. ↩︎

Sur ce sujet : P. Aubenque, « L’histoire de la philosophie doit-elle être ou non philosophique ? Oui et non », dans B. Cassin (dir.), Nos Grecs et leurs Modernes, Paris, Seuil, 1992, pp. 17-36. 49. J. Brunschwig, « L’histoire de la philosophie doit-elle être ou non philosophique ? Non et oui », dans B. Cassin (dir.), Nos Grecs et leurs Modernes, pp. 37-66. V. Delbos, « Les conceptions : de l’histoire de la philosophie » in Revue de Métaphysique et de Morale, t. 24, n°2 (Mars 1917), pp. 135-147. ↩︎

Lors de l’interprétation du tableau de prix, c’est d’ailleurs un sujet qui a intrigué les participants. La présence de références philosophiques suffit-elle à rendre l’ouvrage philosophique ? Ne peut-on pas philosopher sans faire référence à la Philosophie avec un grand P ? Est-ce plus profond et plus sérieux lorsqu’on ose citer ? Et pourquoi n’oserait-on plus ? De quoi estime-t-on l’enfant (in)capable ? ↩︎

J.-J. Rousseau, Émile, Livre IV, Paris, GF, 2009, pp. 339-369. ↩︎

Id. ↩︎

C’est la formule qu’emploie Rousseau lorsqu’il parle du dangereux regret de n’être que soi auquel l’enfant peut être amené si l’Histoire qu’on lui raconte est mal choisie. ↩︎

P. Ricœur, « Le passé avait un futur », in E. Morin (dir.), Relier les connaissances, Paris, Seuil, 1999, pp. 297-304. ↩︎

Voir notamment : R. Glucksmann, Les Enfants du vide. De l’impasse individualiste au réveil citoyen (2018) et Z. Bauman, La Vie Liquide (2005). ↩︎

S. Freud, « L’inquiétante étrangeté » [1919], in Essais de psychanalyse appliquée, Paris, Gallimard (Idées), 1976. ↩︎

P. Veyne, Comment on écrit l’Histoire, Paris, Seuil, 1971. ↩︎

V. Delecroix, Singulière philosophie. Essai sur Kierkegaard, Paris, Éditions du Félin, 2006, chapitre « L’invention du lecteur », pp. 173-180. ↩︎

R. Barthes, « Introduction à l’analyse structurale des récits » in R. Barthes, W. Kayser, W. C. Booth, et P. Hamon, Poétique du récit, Paris, Seuil, coll. « Points/Essais », 2017, quatrième de couverture. M. Revault d’Allonnes a d’ailleurs eu la merveilleuse initiative de tenter d’expliquer ce savant mélange d’Histoire et d’histoires aux enfants eux-mêmes dans Raconter des histoires, raconter l’Histoire, Paris, Gallimard Jeunesse, coll. « Chouette penser ! », 2013. ↩︎

P. Riffart, Les méthodes des grands philosophes, Nice, Les Éditions Ovadia, coll. « Chemin de pensée », 2013, p. 206. ↩︎

Comme l’explique très bien P. J. Brunet, la communication de pouvoir, chez Kierkegaard, correspond à un « mode [de communication] indirect qui place chaque citoyen devant sa responsabilité éthique et éthico-religieuse et qui le conduit à mettre en action son pouvoir-devoir individuel » – P. J. Brunet, « La communication indirecte chez Kierkegaard : une dialectique contemporaine » in Laval théologique et philosophique, vol. 54, n°1, février 1998, p. 139. ↩︎

J. Caron, « Dialectique de la communication chez Kierkegaard » in Philosophiques, n°2, vol. 3, octobre 1976, p. 169. ↩︎

Un temps d’échange avait été ménagé au terme de cet exposé. J’invite ceux et celles qui souhaiteraient en savoir davantage à me contacter par e-mail (noelle.delbrassine@uliege.be). ↩︎