Nous publions un extrait d'un master de formation de formateur : "L'enseignement de la philosophie entre expérimentation et professionalisation" (ESPE de Montpellier, Sept. 2018). Son intérêt est de présenter certains référents utiles à un professeur de philosophie pour analyser sa propre pratique...

Comment théoriser une pratique autre de la philosophie dans la classe ? Quels cadres convoquer pour montrer quel'expérimentation en tant que production continuée et réfléchie de l'expérience autorise une autre approche du philosopher dans la classe ?(...)

I) Quelle pertinence de la didactique professionnelle ?

(...) L'ouvrage de Pierre Pastré, La didactique professionnelle (Pastré, 2011), présente la question de l'expérience professionnelle comme une priorité de la didactique. En outre cette expérience est pensée dans le cadre d'une identité professionnelle où se jouent les apprentissages professionnels, éléments que je souhaitais articuler, mais pour lesquels j'étais totalement démuni de "cadre théorique" ou de cadre conceptuel. D'où la tentative de traduction de mes propres questions dans la conceptualité de Pastré et de la didactique professionnelle, et réciproquement de la traduction de cette conceptualisation de l'activité dans le champ de l'enseignement de la philosophie.

La didactique professionnelle (Pastré, 2011) fait écho à de très nombreuses questions qui nourrissent ma réflexion sur ma professionnalité ou sur la formation ; toutefois elle éclaire également la difficulté à rendre compte d'une pratique dans un cadre qui n'est pas conçu pour cet objet. Seule la fin de l'ouvrage, chapitres 6, 7 et 8 semblent aborder, de manière tangente, des questions susceptibles d'éclairer l'enseignement ; notamment à partir de la page 201, sur "les activités à dominante relationnelle : comparaison entre une activité de service et une activité d'enseignement", puis sur les débats entre didactique des disciplines et didactique professionnelle, ainsi que sur les conceptions de Brousseau et de Rey sur le rôle de la situation dans les apprentissages et sur la spécificité des apprentissages curriculaires, vis-à-vis des apprentissages issus de l'expérience. C'est donc en repartant de ces cadres d'analyse, que je vais remonter vers la théorisation plus philosophico-centrée de l'expérience et de la construction identitaire.

Dans la troisième partie de son chapitre 8 "Situations, savoirs, disciplines", Pastré revient sur l'articulation des dispositifs curriculaires d'apprentissage (scolaire notamment) et les situations, pour préciser qu'avec la didactique des mathématiques développée par Brousseau, les deux sont loin de s'exclure, alors que Rey concevra une forme d'antinomie, à laquelle Pastré n'adhère pas. Or dans l'enseignement de la philosophie, le recours à la situation est plus que rare. On ne construit pas de situations-problèmes plus ou moins proches de la situation ou du savoir, comme il l'avait analysé dans le chapitre précédent ; on se propose d'apprendre à construire un problème théorique, le plus souvent hors-sol pour les élèves, autrement dit sans référence explicite et directe à une ou des situations, ce qui constitue certainement une source de difficultés multiples pour les élèves d'entrer dans l'activité intellectuelle proposée, car seul l'enseignant peut relier le problème à des situations pertinentes, et donc construire le problème dans ce rapport ; en ce qui concerne le rapport au savoir, il se fonde dans l'après-coup, car le problème est le plus souvent la difficulté à surmonter, dont le dépassement constitue le savoir philosophique lui-même, non pas dans une vérité uniquement référentielle (adéquationniste) ou cohérentiste (logique) mais dans une manière conceptuelle de répondre à un problème. Conçue comme un savoir, la philosophie devient rapidement un maquis de doctrines et de positions, donc on perçoit aisément que les élèves ne peuvent se l'approprier (c'est ce qu'on exige d'un candidat à l'agrégation, ou d'un étudiant en thèse).

La proposition de Rey en revanche, me semble intéressante à réfléchir pour poser la question du rapport de la didactique du philosopher à la pratique, car il estime que, au sein des apprentissages institués, les dispositifs curriculaires(pp. 257 et 258) ont pour propriété de transformer l'activité ou la pratique que l'on est supposé apprendre en savoir de la pratique qui va prendre la forme d'un "texte du savoir". Ce qui différencie la pratique de l'apprentissage curriculaire, c'est que, dans la pratique, le but est de réussir, tandis que dans l'apprentissage curriculaire, le but est de comprendre pourquoi l'on réussit ou ne réussit pas (p. 258). Dans les dispositifs à base de texte, un déplacement de l'objet d'apprentissage se produit : il ne s'agit plus d'apprendre la pratique mais la théorie de la pratique. Une théorie de la pratique constitue un savoir, avec un texte du savoir. C'est pour Rey l'objet de la très grande majorité des savoirs scolaires. Est-ce le cas de la discipline philosophique ? Considère-t-on la philosophie comme une pratique qu'il faudrait apprendre, ou comme une théorie de cette pratique (philosopher) qu'il faudrait apprendre sous sa forme de texte, en lisant des textes et en "apprenant" à produire des textes spécifiques ? On retrouve là la distinction proposée par Kant entre apprendre à philosopher et apprendre la philosophie : il ne faut pas apprendre la philosophie, mais apprendre à philosopher écrivait-il à la fin de La Critique de la raison pure. Notre système d'enseignement de la discipline a historiquement déterminé ce rapport : on apprend à philosopher en apprenant la philosophie, c'est-à-dire son histoire. N'est-ce pas le sens de l'éclectisme de l'enseignement de la philosophie, qui propose une coexistence plus ou moins pacifiée des auteurs du répertoire (académique), sans souci réel des articulations historiques ? La pratique elle-même est académisée, dans le sens de scolarisée, au point d'opérer une réduction de l'imaginaire philosophe - que dément la diversité historique des formes textuelles et pratiques de la philosophie - à la dissertation et l'explication ou le commentaire de texte. On tend donc à confondre, dans l'enseignement de la philosophie, les formes scolaires du philosopher et la philosophie elle-même réduite à son texte. La philosophie est coupée, à l'école, de sa pratique, de sa dimension éthico-politique, ou pour le dire avec d'autres mots "existentielle", qui cherchait à répondre à la question "qu'est-ce qu'une vie bonne ?", non pour le savoir mais pour le vivre.

Revenons à la formulation de Rey : sa caractérisation du savoir curriculaire comme texte nous amène à penser la caractéristique de l'enseignement de la philosophie comme production de discours : tout passe par le discours du professeur aux élèves, il s'agit de produire un discours que les élèves vont chercher à imiter, et à pouvoir "produire" à leur tour de manière prétendument autonome en fin d'année. Ce qui saute aux yeux, c'est l'absence de contact avec la pratique, ou les situations : on est uniquement dans du contextuel (cf. note 6) et non dans des situations. Dans ce cadre, on peut se demander si la pratique de l'analyse cinéphilosophique - activité que nous chercherons à analyser - ne constitue pas un moyen inaperçu pour réintroduire des situations, ou des simulations de situations, qui constitueraient le réel commun à analyser. Sans constituer une théorie de la pratique - ce qui me semble difficile à concevoir pour l'activité de la philosophie, qui est d'emblée conceptualisante voire théorisante, et très peu pratique -, elle en vient à produire du texte, du discours, sur une pratique qui est avant tout un vécu (regarder des films), et moins fréquemment une expérience (qui est déjà mise à distance du vécu pour le verbaliser et le rendre partageable).

II) Une pratique problématique

Ces conceptions (celle de Rey comme celle de Pastré) invitent donc à problématiser le caractère pratique de la philosophie, dans la mesure où la philosophie se désigne d'emblée comme une pratique théorique, et qu'il n'y a donc pas à proprement parler de "pratique" de référence, et encore moins de théorie de la pratique qui serait distinguée de la pratique du philosopher - qui se conçoit, en philosophie comme l'activité réflexive elle-même, dans sa double dimension problématisante et conceptualisante. De ce fait, le rapport de l'enseignement philosophique à une pratique (de référence, extérieure et objectivable) apparaît problématique, puisqu'il prétend faire philosopher les élèves, ou leur apprendre à philosopher, en faisant pratiquer cette "activité non pratique", activité réflexive (discursive et textuelle). Cette caractéristique de la philosophie la situe dans un rapport étrange au réel : elle n'obéit pas comme la pratique à la logique de l'efficacité, d'une pratique réussie ou inefficace ; mais elle n'obéit pas non plus, nonobstant certains discours de la profession, à une logique de la vérité (ou de la falsification) qui pourrait caractériser d'autres disciplines plus démonstratives ou expérimentales. Un projet de didactique professionnelle de l'activité d'enseignement de la philosophie semble en ce sens improbable, puisque de fait, la pratique du philosopher ne se donne pas en elle-même, indépendamment de l'enseignement, en ce sens que l'enseignement est son creuset, et quasiment sa matrice. C'est peut-être cette absence de pratique antérieure et extérieure à l'enseignement, qui serait à enseigner et à apprendre, qui rend problématique le rapport de la philosophie à une pratique, et qui conforte les collègues dans un certain sentiment qu'on n'enseigne la philosophie qu'en philosophant (sur le mode de l'exemplarité : "faites comme moi"), et donc que "la philosophie est à elle-même sa propre pédagogie". Toutefois, cela n'exclut pas les rapports de la philosophie à la pratique, notamment parce qu'enseigner suppose d'inventer des pratiques qui font détour, qui produisent des stratégies d'enrôlement, d'exigence et de persévérance dans l'effort, de surprise et de déprise, de construction d'habitudes et de réflexes intellectuels, d'entraînements et de rassurance, de doute et de réflexivité, de construction logique (cohérence, congruence, consistance, convergences et divergences) voire théorique, qui ne sont pas nécessairement à l'oeuvre dans l'activité personnelle de production philosophique. Si philosopher pour les enseignants advient le plus souvent à l'occasion d'un cours ou d'un enseignement, cela ne réduit pas l'enseignement au philosopher, cela oblige au contraire à articuler le philosopher "magistral" au philosopher "des élèves", qui souvent est le grand absent des cours de philosophie. Les collègues semblent raisonner ainsi : "puisqu'on philosophe pour enseigner, il suffit de philosopher pour enseigner". Or la question est bien comment faire philosopher des jeunes qui n'ont pas identifié ce que philosopher signifiait, qui n'en perçoivent pas la nécessité interne - contrairement aux enseignants de philosophie qui ont été happés, lycéens ou étudiants, par ce rapport théorico-problématique au monde et à l'existence, à cette manière d'habiter la (ou les) langue(s) - et qui se demandent si c'est bien raisonnable, si c'est bien pour eux, étant entendu que la discipline philosophique les amène à déstabiliser leur tactiques étudiantes et leur rapport à l'école et aux savoirs, en les renvoyant à leur ignorance et en les faisant douter de leur savoir, de leur capacité réflexive, et de leurs stratégiques économiques estudiantines (le rapport investissement / gain dans les études).

En outre le discours des enseignants (antipédagogique) sert peut-être surtout à les rassurer sur leur propre maîtrise de ce qui se passe dans les classes dont ils ont la responsabilité. Mon hypothèse serait que les enseignants de philosophie ne savent pas vraiment ce qu'ils font, au sens non pas d'une absence de planification ou d'un manque de clarté des objectifs pédagogiques (chaque enseignant peut rendre compte de ce qu'il a fait, fait ou fera), mais au sens où l'on ne sait quels effets cela produit sur chacun des élèves, ni lequel est en activité intellectuelle, lequel est dans l'évitement, lequel fait semblant ou est dans la fuite. S'y ajoute en outre la peur de penser que ressentent les élèves, l'empêchement de penser - et d'exercer sa pensée en tant qu'activité d'apprentissage - que Boimare (2008, 2014) a conceptualisé et qu'il s'agit de prendre en compte pour rendre possible un philosopher des élèves, et non une défense psychique qui interdise ou court-circuite la réflexion au moment du doute nécessaire et du retour sur soi que requiert l'élaboration d'une pensée qui se cherche.

Or cette absence de maîtrise, cette déprise déniée de nos propres pratiques, me semble le signe d'une certaine absence de professionnalisme : il y a un métier, mais pas de professionnalité (au sens de Perrenoud (2001) et c'est notamment cette absence de réflexion collective de métier qui empêche de sortir de sa doxa majoritaire, et de réfléchir collectivement aux formations professionnelles dont le métier a besoin, "professionnelles" au sens où elles se centreraient sur les pratiques d'enseignement et non quasi-exclusivement sur une forme de "veille technologique" des enseignants de philosophie qui les amène à approfondir et réactualiser leurs connaissances de la philosophie telle qu'elle se travaille actuellement à l'université (ou dans ses autres lieux de production de savoir).

Pour revenir à l'articulation de la didactique professionnelle et de la didactique de la discipline "philosophie", la question devient peut-être : une didactique professionnelle spécifique du philosopher est-elle possible ? Une telle didactique serait-elle substantiellement différente des didactiques professionnelles des lettres, de l'histoire ou des sciences sociales ? C'est en quelque sorte le pari théorique effectué en engageant ce travail de traduction théorico-méthodique de la didactique professionnelle à la didactique disciplinaire. Traduction ou simple adaptation ou ajustement ? C'est a posteriori que nous verrons ce qu'il en est effectivement. L'inscription dans la conceptualisation de la didactique professionnelle nous contraint à nous center prioritairement sur la question de l'enseignement, et à ne déterminer la philosophicité de cet enseignement que secondairement : c'est donc un biais méthodique heuristique dans un premier temps, puisqu'il constitue une distanciation d'avec la conception la plus partagée par les enseignants de philosophie. C'est également une nécessité de se centrer sur la pratique et l'activité, qui diffèrent du travail prescrit et normé par l'institution, ainsi qu'à leurs logiques plus ou moins préconscientes, plus implicites qu'explicitées, ce qui requiert des ressources pour travailler le différentiel entre le discours et la pratique inaperçue par les acteurs eux-mêmes. En ce sens, il y a bien une pratique à objectiver pour pouvoir la réfléchir, et donc une situation professionnelle à didactiser, puisqu'elle est l'objet d'une pratique, paradoxalement toujours trop peu professionnalisée. Cette enquête se voudrait donc une contribution à la didactisation des pratiques d'enseignement de la philosophie, en dégageant notamment l'apprentissage implicite qui se construit dans la pratique professionnelle, et qui constitue ce qu'on nomme couramment l'expérience professionnelle. Les enseignants construisent par leur pratique des apprentissages liés à leur activité, mais ils ne les objectivent et ne les conceptualisent que très peu, pris pour la plupart dans leur culture "apédagogique" dominante, d'une réflexivité tournée vers l'objet de savoir, ou le savoir lui-même, et non sur soi-même comme sujet apprenant en faisant, comme professionnel construisant une expérience. Illusion héritée de la pratique exclusivement discursive des apprentis philosophes devenus enseignants, la conception implicite dominante est celle que l'on apprend par le discours, et non pas en faisant, surtout quand faire c'est discourir ; or ne peut-on a contrario faire l'hypothèse forte que, pour les adultes comme pour les élèves, c'est en faisant que l'on apprend, c'est notamment en enseignant et en y réfléchissant que j'apprends ce métier que je pratique et m'y professionnalise. Or il n'existe pas aujourd'hui d'instances professionnelles où se travaille cette professionnalité-là, où se réfléchit ce que Rabardel nomme l'instrumentation (distinguée de leur instrumentalisation) des genèses opératives, ou encore l'activité constructive du sujet différenciée de l'activité productive (sur le monde) 1. Or c'est précisément cette production d'une identité professionnelle qu'il s'agit de dégager, pour étudier si elle peut faire l'objet d'une perspective formative. L'activité productive d'un formateur (s'appuyant sur une pratique constructive) ou d'un collectif de métier, peut-elle produire une activité constructive des collègues, et accélérer ainsi, ou cristalliser des évolutions de pratiques, en favorisant l'autorisation ?Ne serait-il pas intéressant de développer dans cette perspective des Observatoires de la pratique enseignante en philosophie, qui contribueraient par la description de ces pratiques l'établissement de grammaires des possibles enseignants, et à alimenter les Instituts de recherche sur l'enseignement de la philosophie (Ireph) ? La perspective ergonomique de la didactique professionnelle par exemple, peut sembler à cet égard une composante de ces institutions à venir, en s'attachant à décrire et analyser les pratiques et leurs normativités implicites, en aidant à constituer des ressources de formation via la simulation par vidéo-formation avec auto-confrontation (simple ou croisée).

III)L'enseignement de la philosophie ou le curriculum avorté ?

L'enseignement curriculaire, par sa définition qui inclut la progressivité, semble difficilement applicable à l'enseignement de la philosophie. Pour le dire autrement, l'enseignement de la philosophie fait sans aucun doute partie de l'enseignement institué curriculaire, non seulement parce qu'il constitue une composante du parcours terminal des lycéens (en dehors des lycéens professionnels), mais encore parce qu'il se pense en terme de curriculum. Toutefois, cette évidence rappelée, le caractère curriculaire de l'enseignement de philosophie s'avère problématique à deux points de vue. D'une part, l'enseignement de philosophie est quasiment le seul (le seul de tronc commun) à s'effectuer sur une seule année, conjuguant en moins de neuf mois (sept mois effectifs si l'on y retranche les huit semaines de vacances) la découverte d'un univers et d'habitudes de penser qui sont souvent très éloignés de ce que les habitus scolaires leur permettait de résoudre (le plus souvent sans prendre le risque de penser), et la performance du Baccalauréat, très codifiée, avec ses exercices et son programme très exigeants. Ce temps réduit laisse très peu place à la construction d'une progressivité, une entrée dans la complexité comme la décrit Pastré. D'emblée il faudra entraîner quasiment à la qualité "type Bac", pour bénéficier d'un maximum de temps de préparation, au détriment du temps de découverte, de tâtonnement, du temps nécessaire pour accepter d'essayer, ou pour pouvoir se tromper. Concrètement, le "droit à l'erreur" cher à certains pédagogues ne peut être respecté compte tenu du temps dont on dispose. Cette disposition est en partie l'effet d'une entrée par les "notions" au programme, qui induit qu'il serait arbitraire ou risqué de débuter par une démarche simplifiée pour entrer au fur et à mesure de l'année dans la complexité : la découverte de la philosophie est pour les élèves, le plus souvent une découverte de, ou une certaine entrée dans, la complexité, sans réelle possibilité de progressivité. D'autre part, ce séquençage notionnel rejouant souvent le même scénario didactique fait entrer dans une répétition formelle dans laquelle il faut penser à nouveaux frais un contenu, et ce qui se construit en terme d'apprentissage est noyé par les enjeux des nouveaux contenus de savoir à, sinon s'approprier, du moins décoder pour essayer de les problématiser, ou de les conceptualiser. En ce sens, le curriculum philosophique apparaît souvent pour les élèves (comme pour leurs enseignants, qui malheureusement en confirment le verdict) comme sans progrès possible. La dynamique de cette absence de progrès peut se décrire à travers l'expérience des élèves face à leurs copies : ils ont essayé, plus ou moins sérieusement, y ont passé un week-end, et vont être très déçus que ce sérieux ne corresponde pas à la moyenne ; copies après copie, certains persévéreront, avec la sensation d'avoir à remonter une chute d'eau à la nage, d'autres renonceront rapidement en fonction de l'investissement déraisonnable au regard des résultats scolaires obtenus ; dans les deux cas ils valideront plus ou moins discrètement le verdict que "la philo n'est pas pour eux", "qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, ni comment faire" (pour problématiser notamment), et ainsi passeront à côté de l'expérience de la puissance de philosopher, du plaisir de comprendre un problème, d'expliquer une oeuvre, de concevoir clairement ce qui était auparavant confus. Ces progrès sont majoritairement absents, et nombres d'élèves promis à cette puissance de penser y renoncent trop souvent rapidement, sans l'avoir expérimentée, car ils ont l'occasion de briller bien plus ailleurs. En tant qu'enseignant, on se sent incapable de faire réellement progresser les élèves, d'être ce médiateur vers des oeuvres ou des questionnements que l'on admire ou qui nous semblent si éclairants sur nous-mêmes et sur le monde, que c'est décourageant. Si l'on se réfère à la formule de Sensevy (2007) "dans le jeu de l'apprentissage, l'enseignant gagne quand l'élève gagne" 2, mon expérience de l'enseignement de la philosophie serait réciproquement que l'enseignant perd quand l'élève perd. Certains croient pouvoir diagnostiquer une "crise" de l'enseignement de la philosophie, ou des humanités, voire de l'enseignement en tant que tel, mais il ne sert à rien de renvoyer à l'état de l'institution, de ses bénéficiaires ou de ses agents, sinon à déresponsabiliser les professionnels qui y travaillent. L'enjeu est à mon sens de construire une lucidité suffisante pour se donner des marges de manoeuvre, afin de reconquérir une puissance d'affecter la réussite de nos élèves à construire, par un mouvement propre, leur puissance de philosopher, autrement dit de penser le monde, et leur place dans celui-ci, ainsi que les savoirs.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le recours à l'expérimentation avec les élèves, de manière à ce que le cours ne soit pas vécu sur le mode passif d'un entonnoir à remplir, mais sur le mode d'un événement, où il doit se passer quelque chose, une rencontre, et pour laquelle on va multiplier les points d'entrée possibles.

IV) Le modèle des gestes professionnels

L'article de Bucheton et Soulé 3 propose, à partir d'une synthèse des travaux du LIRDEF (de 2007 à 2009), un modèle théorique pluridisciplinaire relatif à l'agir enseignant, qui met en évidence les préoccupations des enseignants à travers l'articulation de gestes professionnels (d'où le terme de "multi-agenda" de préoccupations enchâssées, pour désigner la coordination et la hiérarchisation de préoccupations simultanées) constituant un système. Ces gestes ouvrent à l'analyse des postures des enseignants, et des postures d'étude des élèves. Ce cadre d'analyse synthétique, inscrit dans la théorisation de la didactique professionnelle de Pastré(2011), traduit dans le champ de l'enseignement cette conception ergonomique.

Peut-il permettre de concevoir l'agir enseignant en philosophie qu'il nous importe d'analyser et de problématiser ? Ce modèle qui semble avoir montré sa pertinence pour l'analyse d'activité enseignante dans le primaire (l'exemple de l'article se situe en Cours Préparatoire pour des activités de construction de l'écriture) est-il légitime pour des activités à l'autre bout de la "chaîne" éducative, la classe de terminale, dans une discipline qui peut s'avérer très spécifique dans le rapport au savoir quelle instaure et construit ? Afin d'explorer les réponses à cette question, commençons par en exposer les grandes lignes, et les conceptualisations.

La finalité de cette proposition théorique s'inscrit dans l'enjeu, à la fois politique et éthique, de fournir à la formation des enseignants un outil théorico-technologique d'analyse de l'activité enseignante, qui fasse la synthèse d'approches et de conceptions pluridisciplinaires : il "a pour visée de fournir une grammaire complexe de concepts permettant une analyse approfondie des situations didactiques, de leur évolution, dans leur dimension située" (Bucheton et Soulé, 2009, p. 29), car "peu nombreux sont les formateurs ou les enseignants capables aujourd'hui de synthétiser l'ensemble de ces travaux pour conduire une analyse pratique à la hauteur de ce que l'on sait des différentes facettes de l'agir enseignant" (ibid. p. 30). L'objet d'une telle "recherche technologique" est "d'identifier les problèmes, de les analyser et d'apporter les instruments théoriques et technologiques pour les résoudre" (ibid. p. 30). Cinq enjeux ont été identifiés :

- Rompre avec la partition didactique / pédagogie, car dans l'ordinaire de la classe, les deux sont indissociables : "les contenus d'enseignement sont inextricables des conditions de leur enseignement et appropriation".

- L'élève et le maître sont des personnes et non de purs sujets épistémiques.

-

Identifier la singularité de l'agir enseignant, sa créativité au

coeur des formes sociales et scolaires pérennes. Si la singularité et la créativité

de l'enseignant sont très vite identifiées par les élèves, elles sont encore mal

expliquées théoriquement. "La question est alors de comprendre mieux où s'origine la

dimension irréductiblement singulière de cet agir (...) Quels en sont les ressorts

principaux : les logiques d'arrière-plan plus ou moins conscientes ?"

(ibid. p. 31). Divers éléments constitutifs de ces logiques d'arrière-plan ont été

mis en évidence dans le programme de recherche du LIRDEF : "le rapport au

savoir enseigné, la représentation plus ou moins déficitaire des possibles

intellectuels des élèves. Ces logiques orientent, colorent à l'identique les

décisions prises dans l'urgence des ajustements provoqués par la dynamique de

l'action et de ses imprévus" (ibid. p. 31).

Cette question de la créativité et de la singularisation de l'activité est au coeur d'une des questions que nous soulevons : pour faire face aux difficultés de leur enseignement, les professeurs de philosophie ne sont-ils pas poussés, voire contraint, à inventer, à exercer une forme de créativité, qui singularise leur activité ? Cette activité d'invention s'effectue-t-elle dans le cadre d'un genre professionnel, ou bien vient-elle interroger ses normes, ses frontières, en expérimentant des formes, des dispositifs, des dynamiques de l'agir enseignant qui mettent en oeuvre ? -

Donner un statut aux divers langages dans la classe. Le rôle du

langage est une dimension trop minorée, voire impensée des cursus de formation des

maîtres. Pourtant il "façonne l'arrière-plan épistémologique de la discipline

enseignée, ses modes d'énonciation spécifiques (... et) est le vecteur principal du

travail partagé et des relations entre maître et élèves. Il est un révélateur, une

fenêtre sur l'avancée des significations en train de s'élaborer, le levier principal

du développement de la réflexivité et de la conceptualisation visée (ibid. p. 31)".

Cette dimension semble paradoxalement identifiée et très connue (trop connue?) et très peu travaillée en ce qui concerne la construction de savoir sur l'activité enseignante dans la discipline. Ne constitue-t-elle pas une dimension centrale à explorer dans les recherches sur l'enseignement de la philosophie à venir ? -

Rendre compte des différentes significations partagées pendant la

leçon, théoriser les imprévus."Comprendre comment le sens avance,

cahin-caha dans la classe, au travers de toutes sortes d'imprévus est un rude défi !

(...) Nous abordons cette question par l'étude du rapport entre les gestes des

enseignants et les gestes d'étude des élèves" (ibid. p. 31).

La plupart des travaux et des réflexions sur l'enseignement de la philosophie s'attachent à caractériser l'articulation du travail prescrit au travail prévu, autrement dit se centrent sur des cours et des classes a priori, mais ne s'attachent pas au retour réflexif a posteriori (dans l'après-coup selon Perrenoud), sur ce qui s'est réellement passé qui n' a pas fonctionné, ou la manière dont des imprévus ont surgi, avec leurs enjeux perçus (ou non) "à chaud", et de ce qui a été "inventé", "improvisé" au sein des grammaires de gestes disponibles dans les habitus professionnels, pour y faire face. - Conclusion intermédiaire : la nécessité d'un modèle fédérateur, heuristique, qui soit praxéologique mais non normatif(ibid. p. 32).

Cette présentation détaillée des enjeux clarifient à mon sens la perspective de l'analyse de l'activité dans une visée formative. Ils me paraissent à ce stade du travail heuristiques pour tenter de penser l'activité des enseignants de philosophie, car ils prennent en compte certaines dimensions qui constituent des points aveugles du regard que les enseignants de philosophie portent sur leurs pratiques, et sont en ce sens propres à faire émerger des questions insoupçonnées, à interroger ce qui passait jusqu'alors pour des évidences.

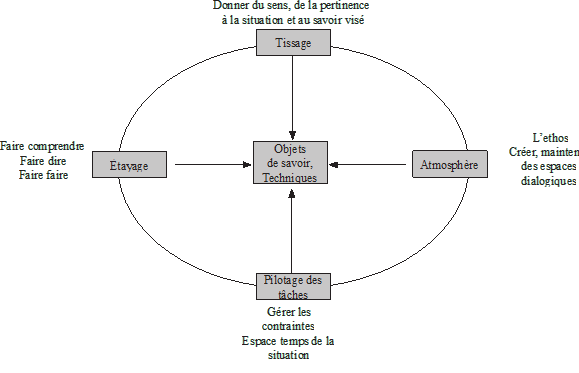

Le modèle du multi-agenda constitue une architecture de cinq macro-préoccupations conjuguées des enseignants dans leur activité, qui explicite la matrice de l'activité de l'enseignant dans sa classe, ses organisateurs pragmatiques dominants. Le terme de "geste professionnel" désigne de manière métaphorique l'action de l'enseignant, l'actualisation de ses préoccupations, qui constitue l'un des soucis théorico-pratiques de l'ergonomie. "Le choix du terme gestetraduit l'idée que l'action est toujours adressée et inscrite dans des codes" (ibid. p. 32). L'article postule que "ces cinq préoccupations sont les piliers autour desquels s'élaborent l'agir ordinaire dans la classe, les savoirs professionnels, l'expérience et les compétences. Ces cinq préoccupations ne sont jamais isolées" : elles sont systémiques, modulaires, hiérarchiques et dynamiques (ibid. p. 33). Les voici représentées schématiquement :

Figure 1 : un multi-agenda de préoccupations enchâssées

- Le pilotage de la leçon : "Sa visée est d'organiser la cohérence et la cohésion de la séance, d'assurer la chronogénèse de la leçon, de passer d'un début où on se contente de cadrer la visée de savoir, parfois de problématiser, parfois d'organiser la dévolution du savoir à travailler jusqu'à une clôture où l'objet de savoir sera plus ou moins conceptualisé, nommé, institutionnalisé quelquefois par une trace écrite. Ce parcours nécessite d'organiser les tâches, les instruments de travail, la disposition spatiale, les déplacements autorisés ou non.

- L'atmosphère :"C'est l'espace intersubjectif qui organise la rencontre intellectuelle, relationnelle, affective, sociale entre les individus confrontés à une situation contenant des enjeux à gérer en commun", un "ethos" dans lequel baignent les interactions et "en même temps les colore d'une certaine tonalité : sérieuse, ludique, tendue, ennuyeuse, voire inquiétante etc." (ibid. p. 34). "Les gestes d'enrôlement, de maintien de l'attention, le souci de la gestion de la face de l'élève lors de l'évaluation, l'écoute attentive, les plaisanteries et réprimandes en sont l'ordinaire". Ces "gestes d'atmosphère relèvent d'une éthique professionnelle : laisser aux élèves un espace de parole pour parler, penser, apprendre et se construire, leur apprendre à être à l'écoute de l'autre", éthique qui fait de l'élève une personne pour laquelle l'enseignant a du respect mais aussi un devoir et un désir : celui de le faire progresser (ibid. p. 35).

- Le tissage : il consiste à mettre en relation le dehors et le dedans de la classe, la tâche en cours avec celle qui précède ou qui suit, le début avec la fin de la leçon. "Tisser c'est d'abord raviver les empreintes que l'expérience a laissées. (...) Les savoirs sont souvent [à l'école] décontextualisés, déréalisés ou cloisonnés" (ibid. p. 35).

- L'étayage : C'est un organisateur central de l'agir enseignant et de la co-activité maître-élèves. Emprunté à Bruner 4 ce concept désigne toutes les formes d'aide que le maître s'efforce d'apporter aux élèves pour les aider à faire, à penser, à comprendre, à apprendre, à se développer sur tous les plans. "Les gestes d'étayage offrent une grande diversité de réalisation selon les disciplines, l'avancée de la leçon, l'hétérogénéité plus ou moins grande du public, la nature de la tâche ou des savoirs que celle-ci cherche à mettre en évidence. Ils actualisent toutes sortes de dilemmes. Ils traduisent des décisions dont l'équilibre est fragile. Leur examen attentif et comparé, dans différentes situations d'enseignement, montre qu'ils sont le lieu même où s'articule ce qu'on pourrait appeler le didactique et le pédagogique. Ils sont toujours didactiques au sens où ils visent un but didactique spécifique ; ils sont pédagogiques au sens où ils sont l'instrument pour y parvenir. L'étayage est donc au coeur du métier, impulse, régule la dynamique dont les règles demeurent encore très obscures. "L'enseignant gagne quand l'élève gagne" dit Sensévy (Sensévy, 2008)" (ibid. p. 36).

- Les savoirs visés : une cible floue."La cible visée par les situations d'enseignement / apprentissage est assez souvent floue, peut-être l'est-elle nécessairement. La problématique des objets de savoir, des attitudes, du savoir-être, savoir-faire a donné lieu à une littérature considérable en sciences humaines. Enseigne-t-on des concepts, des techniques, des attitudes, des méthodes, des stratégies, des comportements scolaires, sociaux, des pratiques sociales, des formes d'adaptation et d'ajustement aux situations etc. ? (Chevallard, 1999), dans son quadruplet distinguant les tâches, des techniques pour les faire, les technologies (les discours et les conceptualisations qui soustendent l'action) et les théories dont ces technologies sont issues ou qu'elles mettent en évidence, tente de mettre un peu d'ordre. Mais ce modèle anthropologique ne prend pas assez en compte la dimension socio-affective et expérientielle, constitutive du rapport au savoir et son évolution" (ibid. p. 36). "La question de l'identification des savoirs visés, de leur complexité, de leur nécessaire imbrication, de leur évolution en cours d'action, en même temps que celle de la possibilité pour les élèves d'y avoir accès (la Zone de Proche Développement de Vygostki (1985), est une question centrale pour déterminer la nature de l'étayage apporté par l'enseignant.

L'enseignement de la philosophie se centre le plus souvent sur cette préoccupation de l'enseignant, considérant que le choix du savoir à enseigner est primordial, et détermine "naturellement", ou avec "évidence" les tâches, les techniques du modèle de Chevallard 5. L'enseignant de philosophie, lorsqu'il se considère comme un "philosophe en acte" devant ses élèves, agit comme si les questions de pédagogie étaient secondaires : l'objet de savoir détermine la manière d'enseigner, comme s'il s'agissait d'instaurer une transparence des arguments, des références (le plus souvent textuelles, donc discursives) pour les élèves. Le travail enseignant est celui d'un étayage invisible pour donner accès au texte, à l'argument. Cette position politique d'une partie du métier amène à minorer traditionnellement tout le travail d'élaboration de dispositifs et les gestes d'étayages et de tissages qui sont pourtant à l'oeuvre, mais très rarement travaillés (problématisés et réfléchis) comme objet de la professionnalité. Mon hypothèse est qu'ils fonctionnent comme des habitus contractés en tant qu'étudiant de philosophie, dans des formations universitaires disciplinaires (en très grande partie préparées et formatées par la propédeutique des classes préparatoires aux grandes écoles, dont une grande part des futurs enseignants sont issus), et que ces habitus amènent les nouveaux enseignants à reproduire l'enseignement qu'ils ont reçu (et qui leur a convenu) centré sur l'hypostase de l'objet de savoir, la parole sacralisée des "grands philosophes" - dont Sébastien Charbonnier a démontré la patrimonialisation 6 (Charbonnier, 2013) - sans en interroger les modalités, comme si tout élève devait rencontrer le sens de la discipline et de ses exigences sur le même mode, avec la même évidence qu'elle s'est imposée, pour des raisons souvent inconscientes, à celui qui en devient le "ministre". Bien entendu, cette situation évolue, et de plus en plus de collègues s'interrogent sur les médiations à construire entre le "savoir philosophique" et les élèves, et cherchent à construire à travers des échanges de pratiques, des grammaires différentielles de ressources, afin de construire - sans toujours le réfléchir d'un point de vue théorique - des rapports aux savoirs des élèves. Il n'appartient sans doute pas à ce mémoire de chercher à valider ou invalider cette hypothèse, car cela requerrait de recourir à des moyens d'enquête excessifs dans le temps imparti, mais sa mise à l'épreuve participe d'un champ de recherche sur la professionnalisation de l'enseignement de la philosophie à ouvrir. Il devrait entre autre porter sur le rapport au savoir des enseignants de philosophie, et sur le rapport au savoir qu'ils aspirent à construire chez leurs élèves, et la manière dont ils s'y prennent, notamment à travers les différentes gestes professionnels recensés, pour ce faire.

La question des savoirs visés nous semble pouvoir constituer, de par son évidence aveuglante, une forme de point aveugle de l'enseignement de la philosophie : il se réduit au savoir de la philosophie, et oblitère les savoirs requis, donc visés, pour "philosopher". le modèle des gestes professionnels ne nous rappelle-t-il pas, après tant d'autres théorisations, que les savoirs ne sont pas uniquement d'ordre discursif, mais qu'ils concernent une certaine pratique intellectuelle, un ethos des enseignants comme des élèves devant le questionnement et la certitude comme l'incertitude, sur la recherche,l'enquête et le dogmatisme, sur les médiations, les exercices et la pratique, etc.

D'une manière plus générique, concernant l'application ou la traduction de ce modèle théorico-pratique au champ de l'enseignement de la philosophie, il n'a été que très peu, ou quasiment pas à ma connaissance, tenté. Le travail de Le Montagner (2012) 7, mené au sein de l'équipe du LIRDEF peu après cette modélisation, y fait une place, mais elle demeure marginale sur la question du métier, car ce travail se centre sur une pratique expérimentale de l'enseignement de la philosophie : l'apprentissage du philosopher, et donc sur les gestes professionnels qui permettent que les élèves adhèrent, s'engagent, et développent ces apprentissages. Les pratiques traditionnelles, massivement majoritaires, ne sont pas étudiées en tant que telles.

L'un des enjeux qui se traduit en activité non négligeable, et donc en préoccupations de l'enseignant, est de "faire sens". Cette activité est partagée dans le modèle entre le tissage et l'étayage, dans la mesure où elle consiste à faire des liens avec le dehors du cours (tissage), entre les différents moments du cours, et les leçons qui précèdent ou suivent (tissage), mais également aider à comprendre, à "intelligere" en soi ce dont il est question, en comprenant l'enjeu de cette pensée, et l'enjeu même de penser. En effet, sur ce dernier point, les professeurs de philosophie sont confrontés à l'enjeu de faire sens de ce qu'ils "disent", des savoirs qu'ils "racontent", qu'ils "exposent", qu'ils "démontrent", mais également, à un niveau métadiscusif, à la légitimation de leur discours dans le rapport au monde qu'ils instaurent : en quoi le sens qui est proposé est-il référentiel, nous parle-t-il du réel, du monde dans lequel nous vivons ? Question de légitimation des savoirs, qui interroge leur caractère historique, mais également leur caractère abstrait. En quoi cette abstraction conceptuelle, cette universalisation de la problématisation, saisit-elle le "réel" tel que le conçoivent les élèves ? Cette question est souvent maladroitement formulée en terme de "A quoi ça sert de philosopher ?", mais elle renvoie à un véritable problème de rapport au savoir, du sens des savoirs pour ceux qui sont censés l'apprendre, se l'approprier, et se construire avec ; sans quoi les savoirs risquent de ne devenir qu'une rhétorique creuse, qu'un rite de passage auquel il faut se conformer, mais qui ne fait pas sens pour ceux qui le "subissent". De sorte que le sens de ce qui est enseigné se construit à l'intersection de l'étayage qui permet de comprendre les propositions en soi, et du tissage qui les ouvre sur des significations à plus long terme (dans un philosopher plus macroscopique), et sur une confrontation au réel, qui n'est jamais qu'une confrontation avec ce que l'on pense du réel 8.

La question de l'activité de l'enseignant s'articule avec celle de l'activité des élèves (dans ce que Sensevy appelle une action didactique conjointe) : que fait faire aux élèves l'enseignant ? Il peut énoncer des savoirs certes, mais la conception dominante de l'activité d'apprentissage est que l'on apprend en faisant, que c'est l'action, l'activité, la pratique qui génèrent des apprentissages. D'où la centralité de la notion de tâche : ce que l'enseignant demande aux élèves d'accomplir, de réaliser. Or nous faisons l'hypothèse que cette notion n'est pas centrale dans la culture des enseignants de philosophie, et la manière dont ils envisagent et réfléchissent leurs propres pratiques. Y a-t-il une culture des "tâches" de l'élève dans l'enseignement de la philosophie, comme dans les autres disciplines ? Quelle grammaire des tâches pourrait-on relever dans l'activité des enseignants de philosophie à travers le descriptif de séances de cours ?

La prégnance du modèle historique de la leçon comme dissertation oralisée exemplaire propose un modèle didactique qui ne favorise pas la mise en activité des élèves. Leur fonction n'est pas d'apprendre, mais de "suivre" le professeur. La variante du cours magistral qu'est le cours dialogué fait une part aux questionnements et aux objections des élèves. Il met donc en mouvement leur imaginaire et leurs représentations - pour peu qu'ils décident de se prêter au jeu, et qu'ils en aient les moyens - mais introduit-il une activité d'élaboration des élèves qui les amène à philosopher ? Ils suivent encore le professeur dans son raisonnement, en testent éventuellement la cohérence, la consistance, mais il est très rare que l'enseignant se demande "Que doivent-ils faire pour apprendre ?", me semble-t-il. L'enseignement de la philosophie présente le plus souvent une disproportion, voire une démesure, entre objet de savoir et tâches ou activité des élèves. L'objet s'impose par lui-même ; et l'on peut se demander si pour l'enseignant de philosophie, la question de quelle tâche leur faire effectuer n'est pas entachée d'inutilité, voire d'illégitimité, étant perçue comme un détour, voire un obstacle, pour atteindre le savoir visé. Et pourtant elles existent, mais elles sont plus ou moins déniées dans la culture professionnelle, si peu pédagogique. Il faudrait en proposer un inventaire ouvert, afin de mener une analyse de l'étayage des enseignants. Il faudrait certainement distinguer plus finement et articuler tâches et compétences, car les exercices de philosopher sont souvent déjà dans la complexité.

Néanmoins, il faut remarquer que ce modèle très centré sur l'objet et le discours professoral est en cours d'évolution, ou de transformation (voir également le traitement éditorial et médiatique de la philosophie). Les enseignants de philosophie sont de moins en moins isolés, ils échangent de plus en plus sur leurs supports de cours, sur les artefacts utilisés, les dispositifs mis en place ; ils engagent des pratiques collaboratives, pour certains d'entre eux ; sur les réseaux sociaux comme "Facebook : enseigner la philosophie", ou "Facebook : enseigner la philosophie avec le cinéma et les séries", auxquels adhèrent près de neuf cents collègues, ils n'hésitent plus à quitter leur posture de maîtrise pour oser exposer leurs tentatives de cours au regard critique parfois acéré des collègues. Avant les réseaux sociaux 9, des listes de diffusion comme "Philoliste" avaient rassemblé de nombreux collègues, mais l'âpreté, et parfois la violence des échanges ou des réparties en avait dissuadé de nombreux. L'inventivité des collègues trouve davantage à s'exprimer et à se discuter sur ces plateformes que dans des rencontres institutionnelles et formatives. Toutefois, cette évolution des pratiques porte peut-être souvent sur le cours projeté, donc sur l'anticipation de l'activité, davantage que sur le cours en acte, celui qui s'est effectué avec ses imprévus et ses désillusions. Ces cours partagés sont centrés sur le pilotage, et laisse à l'improvisation (prévisible peut-être) l'étayage et le tissage. La culture de l'après-coup, du retour réflexif sur une séance précise de cours, en dehors de l'année de titularisation, est reléguée aux oubliettes.

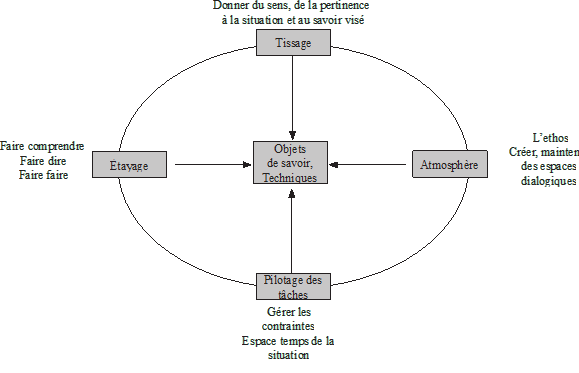

Ce modèle des gestes professionnels a servi de matrice conceptuelle afin d'identifier des régularités dans le co-ajustement de l'agir de l'enseignant avec celui des élèves, donnant lieu à une élaboration théorico-pratique seconde, dérivée, qui vise à dégager des postures d'étayage de l'enseignant, qui induisent et favorisent des postures d'apprentissage et les gestes d'étude chez les élèves. En effet l'observation de motifs réguliers récurrents dans les ajustements des gestes professionnels des enseignants "ont permis l'élaboration d'une deuxième matrice conceptuelle : celle du "jeu des postures d'étayage" de l'enseignant (ibid. p. 37). Cette approche a permis de dégager dans l'enquête menée (sur des ateliers dirigés d'écriture au CP) des gestes de métier qui installent un genre commun et son pilotage. L'organisation dynamique commune (pilotage général) s'interprète comme "un indicateur chez les enseignants experts de la maîtrise des gestes de métier montrant des pré-construits professionnels communs pour gérer la tâche et surtout le temps, notamment les ralentissements et les accélérations qu'elle demande" (ibid. p. 38).

Le concept de posture prend sa source dans la théorie des concepts en acte de Vergnaud (1996) 10. Il se définit comme suit : "une posture est un schème préconstruit du "penser-dire-faire", que le sujet convoque en réponse à une situation ou à une tâche scolaire donnée. La posture est relative à la tâche mais construite dans l'histoire sociale, personnelle et sociale du sujet. Les sujets disposent d'une ou plusieurs postures pour négocier la tâche. Ils peuvent changer de posture au cours de la tâche selon le sens nouveau qu'ils lui attribuent" (Bucheton, 1999) 11 (ibid. p. 38). Les postures d'étayage de l'enseignant constituent"la diversité des conduites d'étayage de l'activité des élèves par les enseignants pendant la classe. Ce sont des organisations récurrentes de gestes faisant système, orientant et pilotant l'action des élèves de façon spécifique (...) Le choix des postures et de leur succession n'est pas aléatoire, ce que les auto-confrontations confirment" (ibid. p. 39).

Les postures d'étayage relevées sont les suivantes :

- Une posture de contrôle : elle vise à mettre en place un certain cadrage de la situation. Par un pilotage serré de l'avancée des tâches, l'enseignant cherche à faire avancer tout le groupe en synchronie. Les gestes d'évaluation constants (feed-back) ramènent à l'enseignant placé en tour de contrôle. Les gestes de tissage sont rares. L'adresse est souvent collective, l'atmosphère souvent tendue. Une posture de contre-étayage : variante de la posture de contrôle, l'enseignant peut aller pour avancer plus vite, jusqu'à faire à la place de l'élève.

- Une posture d'accompagnement : l'enseignant apporte, de manière latérale, une aide ponctuelle, en partie individuelle, en partie collective, en fonction de l'avancée de la tâche et des obstacles à surmonter. Cette posture à l'opposé de la précédente ouvre le temps et laisse travailler. L'enseignant évite de donner la réponse voire d'évaluer, il provoque des discussions entre élèves, la recherche des références ou outils nécessaires. Il se retient d'intervenir, observe plus qu'il ne parle, et l'on pourrait ajouter, rassure parfois pour relancer.

- Une posture d'enseignement : l'enseignant formule, structure les savoirs, les normes, en fait éventuellement la démonstration. Il en est le garant. Il fait alors ce que l'élève ne peut pas encore faire tout seul. Ses apports sont ponctuels et surviennent à des moments spécifiques, notamment lorsque l'opportunité le demande. La place du métalangage est forte. Cette posture d'enseignement s'accompagne de gestes d'évaluation à caractère plutôt sommatif.

- Une posture de lâcher prise : l'enseignant assigne aux élèves la responsabilité de leur travail, l'autorisation à expérimenter les chemins qu'ils choisissent. Cette posture est ressentie par les élèves comme un gage de confiance. Les tâches données sont telles qu'ils peuvent aisément les résoudre seuls ; les savoirs sont instrumentaux, et ne sont pas verbalisés.

- Une posture dite du "magicien" : par des jeux, des gestes théâtraux, des récits frappants, l'enseignant capte momentanément l'attention des élèves. Le savoir n'est ni nommé, ni construit, il est à deviner, et pourrait-on ajouter, il est révélé, théâtralisé (ibid. p. 40).

Quelles réflexions sur l'enseignement de la philosophie cette modélisation suscite-t-elle ? Ces postures permettent-elles de décrire et de penser le genre commun du métier à travers le pilotage de l'activité centrale d'étayage ? Conçues pour des ateliers d'écriture au CP, ces postures valent-elles pour des enseignants s'adressant à des jeunes en instance de devenir majeurs ? Faut-il les spécifier en ce qui concerne l'enseignement de la philosophie, ou éventuellement en rajouter ?

Sans prétendre répondre à partir d'une étude rigoureuse (qui resterait à mener), il apparaît que traditionnellement les enseignants de philosophie sont majoritairement dans une posture d'enseignement/conceptualisation et de contrôle (sans doute dans une moindre mesure) ; certains affectionnent la posture de magicien, pour le mystère du sens révélé et le caractère initiatique de la confrontation au problème insoupçonné : le savoir visé fait l'objet d'un grand récit dont seul l'enseignant peut avoir la maîtrise, laissant la pensée de l'autre dans une dépendance majuscule. Il faudra réfléchir aux effets que cela peut produire sur les postures d'apprentissage des élèves. Toutefois, le métier évolue du fait de ses nouveaux publics, de leur culture, et des rapports au savoir qu'ils ont construits ; ainsi un grand nombre de collègues cherchent-ils à expérimenter (bien qu'il soit difficile d'évaluer sérieusement l'importance de ces innovations et expérimentations, tant qualitativement que quantitativement).

Parmi les pratiques expérimentatrices des enseignants de philosophie, on retrouve aisément des démarches de type coopératif, qui cherchent à mettre l'activité de l'élève au centre, comme gage d'enrôlement et d'apprentissage. La posture d'accompagnement décrit bien la préoccupation dominante de ces enseignants (J. Le Montagner dans le Morvan, L. Chanu à Béziers, G. Lequien à Arpajon en sont des exemples). Les dispositifs "transposables" du "GFEN secteur philosophie" 12 entrent-ils également dans cette posture ? Ils visent à mettre les élèves en activité, leur confèrent une certaine autonomie dans leurs discussions et leurs manières de se confronter à l'exigence de la pensée, ils éclipsent le professeur pour laisser le dispositif de mise au travail du groupe prendre toute la place ; mais à d'autres égards, ce dispositif est extrêmement cadrant. Tout se passe comme si le dispositif, la médiation entre les savoirs visés et les apprentissages était déplacés de l'enseignant vers le dispositif, ce qui autorise l'enseignant à entrer dans une posture d'accompagnement, et libère des espaces de réflexivité et de créativité dans la pensée des élèves. Les expérimentations sur l'enseignement de la philosophie avec des dispositifs de "classe inversée" relèvent de la même logique : externaliser ou limiter la "transmission" de savoirs philosophiques déterminés (dans une forme "enrôlante" d'un diaporama dans lequel sont insérés et brièvement commentés des extraits de film 13, pour ouvrir à une compréhension et une manipulation des concepts ; on peut se demander quelle réflexion elle autorise ensuite chez les élèves, mais c'est précisément ce qui est laissé à la charge de l'enseignant en termes d'étayage et de tissage, et de pilotage de la formation des élèves-étudiants qui leurs sont confiés. La posture d'accompagnement y est sans doute très fermement articulée à une posture d'enseignement.

L'activité d'enseignement qui sera analysée dans la suite de ce travail propose un dispositif différent de ceux rapidement esquissés ci-avant ; en ce sens, l'activité d'analyse cinéphilosophique menée avec les élèves présente-t-elle une posture caractéristique d'étayage, complétant les six postures présentées dans le modèle des jeux de posture d'étayage ? En cherchant à produire une ouverture au kaïros, à faire en sorte que quelque chose advienne dans la séance de cours, une autre posture aspire-t-elle à s'inventer ou à émerger ? Faut-il envisager une posture "d'ouverture", "d'indétermination" relative, "d'opportunité" 14 ou du "kaïros" ? Ou bien s'agit-il une nouvelle fois d'une préoccupation d'étayage qui constituerait une variante de la posture d'accompagnement, une adaptation disciplinaire favorisant l'action conjointe et décisive pour l'exercice du philosopher ? Cette démarche propose en effet un accompagnement du collectif de la classe (et non de collectifs conçus comme groupes dans la classe) afin de constituer du commun, une "maïeutique" d'une réflexion collective, une ouverture à la réaction face à l'objet culturel (cinématographique) qui n'est pas primordialement un "objet de savoir", mais une fiction narrative (en images), en dosant ou ajustant les gestes en fonction des opportunités et des dynamiques d'interaction et d'apprentissage des élèves. S'agit-il d'une posture mixte entre l'accompagnement et l'enseignement / conceptualisation, avec une certaine dose de "lâcher prise" (dans l'ouverture à ce qui doit se passer) ? L'analyse détaillée des vidéos de séances de cours et de vidéos d'autoconfrontation simple nous renseignera peut-être sur ces hypothèses.

Ce modèle des postures d'étayage appelle en regard des postures d'apprentissage des élèves (Bucheton, Soulé, 2009), qui traduisent des gestes d'étude. Les postures identifiées sont les suivantes :

- Une posture première, qui traduit la manière dont les élèves se lancent dans la tâche sans trop réfléchir, laissant jaillir toute sorte d'idée ou de solutions sans y revenir davantage.

- La posture scolaire caractérise davantage la manière dont l'élève essaie avant tout d'entrer dans les normes scolaires attendues, tente de se caler sur les attentes du maître.

- La posture ludique-créative traduit la tentation toujours latente et plus ou moins assurée de détourner la tâche ou de la re-prescrire à son gré.

- La posture dogmatique manifeste une non-curiosité affirmée : "je sais déjà", "mon ancien prof me l'a déjà dit"...

- la posture réflexive permet à l'élève non seulement d'être dans l'agir, mais de revenir sur cet agir, de le secondariser pour en comprendre les finalités, les ratés, les apports.

- La posture de refus : refus de faire, refus d'apprendre, refus de se conformer est toujours un indicateur à prendre au sérieux (ibid. p. 39).

Figure 2 : Les postures d'étayage: une organisation modulaire de gestes et leurs visées

Nous retrouvons des éléments de cette description dans nos pratiques, mais je serais tenté de dire que nous avons tendance à caractériser ainsi le comportement de certains individus, alors que le modèle nous met en garde contre la tentation d'en faire l'attribut de sujets apprenants (qui nierait leur caractère dynamique, modulaire et hiérarchique). Peut-on, dans l'enseignement de la philosophie corroborer l'hypothèse selon laquelle des postures d'étayage produiraient régulièrement le même type de posture d'apprentissage et de gestes d'étude ? Le centre de l'apprentissage du philosopher résidant dans le développement de la réflexivité et d'outils conceptuels pour penser le sujet, le monde et les rapports sociaux, les cours de philosophie, le pilotage de l'activité d'étayage de l'enseignant sont-elles de nature à favoriser ces gestes d'étudiant ? Les postures enseignantes sont-elles majoritairement de contrôle, d'enseignement et de conceptualisation, d'accompagnement, ou de magicien ?15 Si cette hypothèse était avérée, malgré des changements en cours dans le métier, cette coloration favorise-t-elle la posture secondaire, réflexive, l'inventivité de la pensée, et le sens des apprentissages qui sont au coeur du philosopher ? En bref, les postures enseignantes majoritaires en philosophie favorisent-elles ce qu'elles sont censées développer, ou y font-elles plutôt obstacle ? Ce pourrait constituer un levier par lequel les enseignants de philosophie pourraient reprendre une certaine emprise sur leur activité, sans céder au fantasme de la toute puissance (de la posture de "magicien" par exemple). Par ailleurs, certains enseignants de philosophie lâchent-ils prise ? Comment en pourquoi ? Étudier l'activité des enseignants de ce point de vue, exigerait certainement une étude de grande ampleur, ou bien de constituer des collectifs de recherche qui recueillent ce type de données, par observation, par captation, ou d'autres moyen. Une telle dynamique reste à inventer et engager dans le métier, afin de travailler à un Observatoire et un Conservatoire du métier, comme le prône l'article ici travaillé. L'une de ses questions pourrait être : existe-t-il des invariants identifiables dans les systèmes d'ajustement réciproques entre posture du professeur et posture des élèves en philosophie, qui permettraient de caractériser certains mécanismes de "l'effet maître" ou de "l'effet élève" ?

(1) Samurçay, R. et Rabardel, P. (2004). "Modèles pour l'analyse de l'activité et des

compétences, propositions", in Samurçay, R., Pastré, P. (dir.) Recherches

en didactiques professionnelle. Toulouse : Octarès, pages

163-180.

(2) Pastré qui cite cette phrase (p. 264) poursuit ainsi : "Autrement dit, un

enseignant n'a pas pour fonction de transmettre un savoir ; il a pour fonction

de le faire construire par les élèves, motu proprio". Il

précise ensuite que "c'est un paradigme tout à fait différent de celui développé par

Rey. On peut la qualifier de piagéto-bachelardien. Il emprunte à Piaget son

constructivisme, et à Bachelard l'idée que ce qui rend cette construction difficile

c'est la présence d'obstacles épistémologiques dans la représentation de

l'apprenant. La question devient donc comment le recours à une situation peut-il

permettre à un apprenant de construire le savoir permettant de maîtriser la

situation qui a été mise en scène (pp. 264-265). Sensevy, G. (2007).

(3) Bucheton, D. et Soulé, Y. (2009) "Le geste professionnel et le jeu des postures

de l'enseignant : un multi-agenda de préoccupations enchâssées" in

Éducation et didactique, vol.3, n°3 2009, pages

29 à 48.

(4) Bruner, J. (2000). Culture et modes de pensée. L'esprit humain dans ses

oeuvres. Paris : Retz.

(5) Chevallard, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie

anthropologique du didactique. RDM 19 février. Grenoble : La

pensée sauvage.

(6) Charbonnier, S. (2013). Que peut la philosophie ? Être le

plus nombreux possible à penser le plus possible. Paris : le

Seuil.

(7) Le Montagner, J. (2012). L'accompagnement de l'apprentissage du

philosopher des élèves de classes terminales. Thèse soutenue à

l'Université Paul Valéry - Montpellier III, département Sciences de l'éducation,

sous la direction de Étienne, R., le 26 novembre 2012, 412 pages.

(8) Cf. l'argument critique de Kant contre une conception de la vérité comme

"adéquation de la chose et de la pensée" (adaequatio rei et

intellectus) traditionnelle depuis Aristote, dans la

Logique. Paris Vrin.Il propose de dépasser ce diallèle

classique pour réfléchir à une conception cohérentiste de la vérité, qui fasse de la

non contradiction d'une théorie son critère (comme en logique et en

mathématiques).

(9) Déjà avant l'avènement du nouveau millénaire, à la fin des années 1990, au temps

d'un internet sans GAFA.

(10) Vergnaud, G. (1996). "Au fond de l'action, la conceptualisation", in J.-M.

Barbier (ed.) Savoirs théoriques, savoirs d'action.Paris :

PUF.

(11) Bucheton, D. (1999). "Les postures du lecteur", pp. 137-150 in Lecture

privée, lecture scolaire, la question de la littérature à l'école.

Demougins P., Massol, J.-F. (ed). Grenoble : CRDP.

(12) GFEN Secteur philosophie (2005). Philosopher, tous capables.

Lyon : Chronique sociale, et les numéros de la revue Pratiques

philosohiques.

(13) Lequien, G. (2017). "capsules de Microphilo" à destination des élèves :

https://atelierphilosophique.wordpress.com/category/videos/micro-philo/

(14) Nous reprenons le terme à Laurence Cornu : Cornu, L. (2003). "Une éthique de

l'opportunité" ("Une etica de la oportuninad") in Frigerio, G. et Diker, G.,

(Comps). Une etica en el trabajo con ninos y jovenes : la

habilitacion de la oportunidad. Buenos Aires (2004) Editorial

Novedades educativas y CEM.

(15) Sans doute n'est-ce pas tant un problème de quantité (telle posture plus ou moins

présente), mais de capacité chez l'enseignant expert à utiliser plusieurs postures

en interaction avec les gestes d'étude des élèves.